Полгода назад мы сообщали об автокатастрофе, в результате которой был тяжело травмирован Сергей Солоницын, и вот снова авария, и снова серьезно пострадал наш коллега. К сожалению, я был в отъезде, поэтому узнал о трагедии с большой задержкой.

12 июня труппа Московского театра иллюзии ехала в театральном автобусе из Москвы в парк аттракционов НЛО (аббревиатура означает «Наш любимый остров»), расположенный близ комплекса отдыха «Колкуново» в 15 км от города Кимры (Тверская область). Авария случилась на трассе Талдом-Дмитров в районе деревни Бельское (Талдомский район, Московская обл.)

22 июня 2014 года

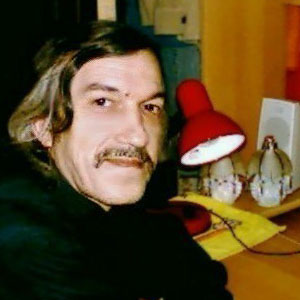

исполняется 60 лет со дня рождения

ветерана Российской ассоциации иллюзионистов

Брината Закировича Рамазанова

18 июня 2014 года

исполняется 90 лет со дня рождения

конферансье-фокусника

заслуженного артиста РСФСР

Владимира Наумовича Долгина

(1924 – 1984)

29 мая в кинотеатре «Иллюзион» состоялся вечер, посвященный 80-летию творческой деятельности народного артиста России Юрия Любимова. Юрий Петрович известен, прежде всего, как театральный режиссер, основатель и легендарный руководитель Театра на Таганке, однако в ходе торжественного мероприятия, организованного Госфильмофондом, основной акцент делался на другую сторону его биографии — актерскую. В молодости Любимов снялся в ряде кинофильмов, включая одну из первых советских цветных лент — новеллу «Свинопас» (1941, реж. Александр Мачерет) и первую полнометражную игровую 3D-картину «Робинзон Крузо» (1947, реж. Александр Андриевский). К счастью, обе работы сохранились в коллекции Госфильмофонда и были показаны во время мероприятия.

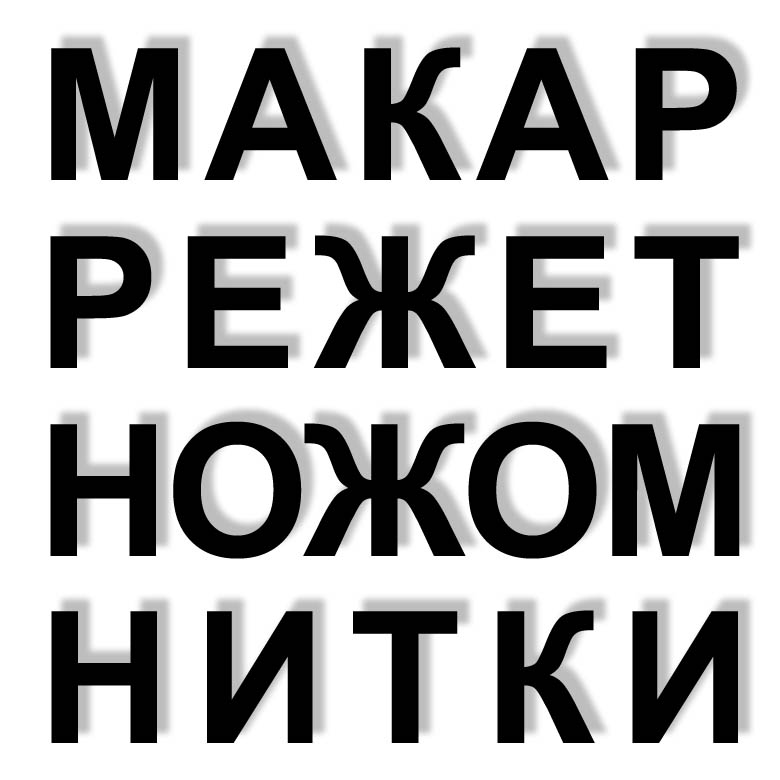

Казалось бы, «гитика» из «Науки и жизни» за 1891 год должна была стать логичным финалом нашего повествования. Поначалу так и планировалось, однако случилась еще одна нежданная находка, увеличившая возраст российских «гитик» более чем на два десятилетия.

Дело было так. Занимаясь мнемониками, я вдруг подумал о Якове Перельмане. Возможно ли, чтобы светоч советской занимательной науки обошел вниманием данную тему? Я был уверен, что нет. И не ошибся... Фраза НУМГ нашлась в книге «Фокусы и развлечения», вышедшей в 1937 году. Яков Исидорович явно соригинальничал. Трюк, обычно исполняемый с картами, он переориентировал на домино, которое традиционно считается игрой менее азартной и более «математической». Вероятно, таково было требование издательства ЦК ВЛКСМ «Детская литература».

Теперь приступим к самому интересному. Попытаемся выяснить происхождение крылатого выражения «Наука умеет много гитик». Я не гарантирую, что мы сумеем найти первоисточник, но, по крайней мере, попытаемся максимально к нему приблизиться. Для этого я проведу своего рода экскурсию по забытым и малоизвестным отечественным публикациям (преимущественно дореволюционным), в которых упоминается «гитика» и ее мнемонические собратья.

Четвертая глава неслучайно оканчивается намеком на «физиков и лириков». Процессу гитикотворчества также присущ диалектический антагонизм. Существуют два лагеря с противоположными подходами. Первые — романтики. Они предпочитают составлять гитики по-старинке, вручную, смакуя сам процесс. Вторые — прагматики, сторонники компьютерного перебора.

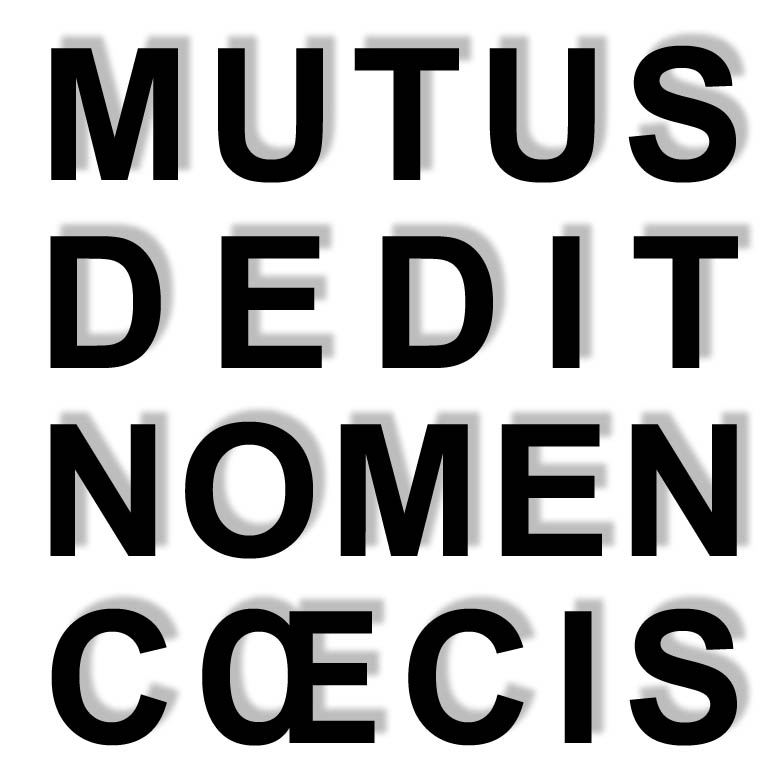

В предыдущей главе я мимоходом поделился скептическими мыслями относительно целесообразности доработки фокуса НУМГ посредством увеличения числа карт или внедрения альтернативных фраз. Недаром в приведенном видеоролике Брайан Брашвуд раскладывает карты согласно старинной мнемонике MDNC, хотя вполне мог использовать что-то «посвежее» типа тех же «гусиных окорочков» — BIBLE ATLAS GOOSE THIGH или какой-нибудь массивный шедевр из числа находок Кристофера Макмануса, например, THRUMMY KNOCKER WHAPPED FASCIST BUDGING BLOWFLY.

Итак, мы увидели «гитику» в литературе и лингвистике, познакомились с ее зарубежными предками и современными аналогами. Самое время вернуться обратно в Россию, чтобы оценить место «гитики» в отечественной иллюзии и по возможности проследить ее жизненный путь вплоть до истоков.

Начнем с криминала...

От филологии перейдем к истории. Начнем издалека, с 1612 года, когда, согласно общепринятой версии, зародилась базовая идея карточного фокуса «Наука умеет много гитик». Принцип перекрестных ссылок (cross-reference principle), известный также как принцип пересекающихся рядов или метод координатной сетки (grid-system method), впервые описал французский просветитель Клод-Гаспар Баше де Мезириак (Claude-Gaspard Bachet de Méziriac) в сборнике занимательных математических проблем «Развлекательные и приятные задачи» (Problèmes plaisants et délectables).