ВАДИМОВ-МАРКЕЛЛОВ (АЛЛИ-ВАД) Александр Алексеевич (1895 – 1967)

Вадимов-Маркеллов (Алли-Вад) Александр Алексеевич (30/17.06.1895, Подвязье Нижегородской губернии – 5.03.1967, Москва) — выдающийся советский цирковой иллюзионист, автор ряда книг по фокусам и истории иллюзионного жанра. Член общества иллюзионистов ГДР. Участник конгресса иллюзионистов в Карловых Варах. Одним из первых в Советском Союзе стал выполнять иллюзионные номера на манеже с круговым обзором (ранее иллюзионисты, как правило, выступали на сценах, обеспечивающих только передний и частично боковой обзор). Первым в стране создал иллюзионный номер — политическую буффонаду.

Александр Алексеевич Маркеллов родился 30 июня 1895 года в селе Подвязье Нижегородской губернии в семье управляющего имением миллионера С.М. Рукавишникова. Учился в реальном училище Нижнего Новгорода, по окончании которого стал актером. После Октябрьской революции работал в драматических театрах.

Выступал под театральным псевдонимом Вадимов. Позже переоформил паспорт на фамилию Вадимов-Маркеллов. Нередко встречаются документы, где его полная фамилия ошибочно написана через одну букву «л».

В 1918 году женился на Вере Георгиевне (по отцу Григорьевне) Рябовой (1896 – 1967), которая станет спутницей всей его жизни не только как супруга, но и как постоянная ассистентка.

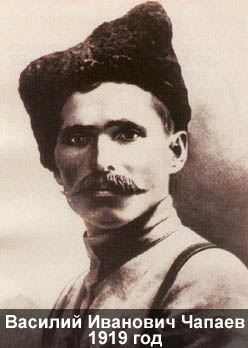

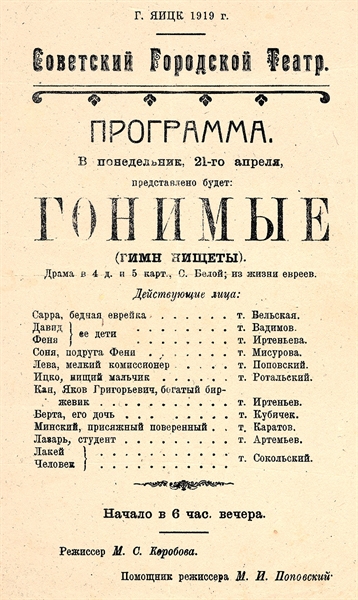

В начале гражданской войны Вадимов был командирован из Саратова в Озинки, где тогда дислоцировался штаб 25-й стрелковой дивизии (чапаевской), и организовал там театр. После взятия Красной Армией в январе 1919 года Уральска, труппа театра переехала в этот город. 20 апреля после переброски крупных сил Красной Армии с Уральского и Оренбургского направлений на Самаро-Уфимское, началась 80-дневная осада Уральска белоказаками Уральской армии. Вадимов с женой оказались в осажденном городе и стали участниками этого героического эпизода гражданской войны. Оборона города продлилась до 11 июля 1919 года.

Летом того же года Вадимов по инициативе В.И. Чапаева организовал небольшой цирк для красноармейцев. По окончании гражданской войны Вадимов с супругой едут в Москву.

В 1919 году основал профсоюз «Арти-Фото-Кин», за что в 1924 году был награжден почетным знаком «5 лет Рабис — 1919–1924».

В 1921–1927 гг. работал актером в различных театрах, в том числе у В.Э. Мейерхольда, был конферансье, артистом разговорного жанра. Вот некоторые роли, сыгранные Вадимовым в театре: Лука в пьесе М. Горького «На дне», купец Иван Восмибратов в комедии А.Н. Островского «Лес», профессор Максим Горностаев в пьесе К.А. Тренева «Любовь Яровая».

В 1926 году снялся в художественном фильме «Машинист Ухтомский».

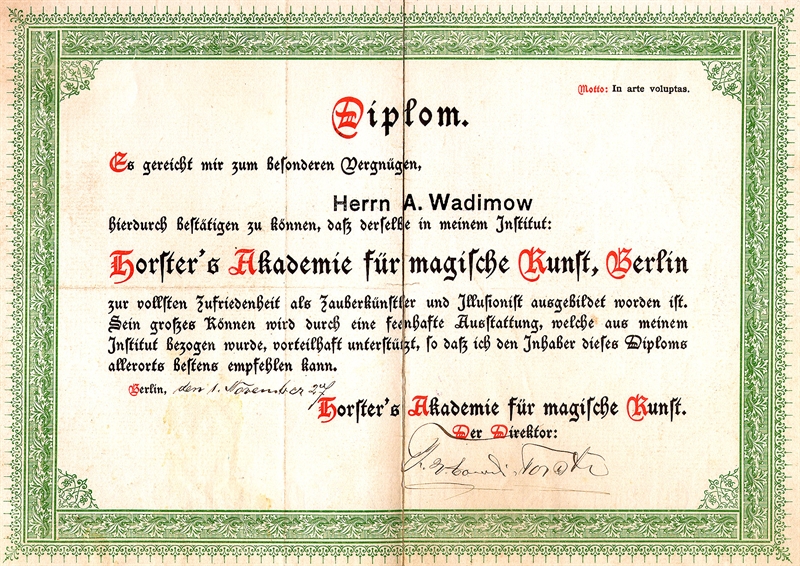

В 1927 году за свой счет Александр Алексеевич направился в Берлин, где в «Академии магических искусств» Ф.В.Конради-Хорстера приобрел аппаратуру для демонстрации фокусов и прошел курс обучения по ее использованию. Согласно некоторым источникам, включая предисловие Ю.А. Дмитриева к книге А.А. Вадимова «Искусство фокуса», поездка в Берлин была инициирована Профсоюзом работников искусств, однако весьма вероятно, что эта версия озвучивалась исключительно для «политкорректности», поскольку, по свидетельствам родственников Вадимова, ему пришлось даже распродавать личные вещи, чтобы оплатить эту «командировку».

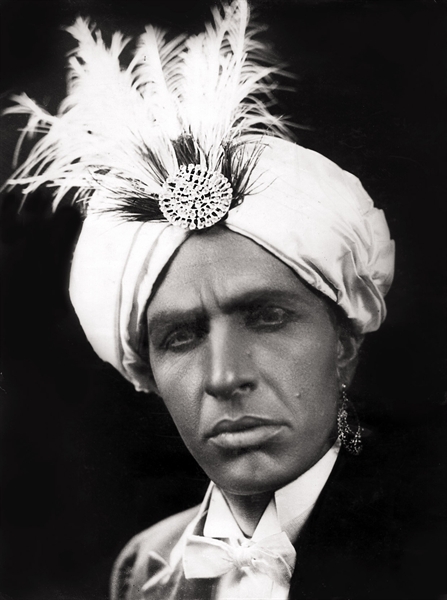

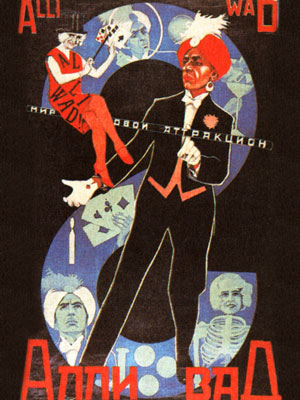

По возвращении в Москву Вадимов долго не мог получить ангажемента на свое выступление, поэтому он прибег к хитрости, назвавшись индийским факиром по имени Алли-Вад. Несмотря на то, что очень скоро он разоблачил себя перед зрителями, псевдоним «Алли-Вад» сопутствовал всей карьере иллюзиониста. В некоторых источниках отмечается, что трюк с лжеиностранцем был подсказан известным советским театральным критиком В.И. Блюмом (псевдоним «Садко»).

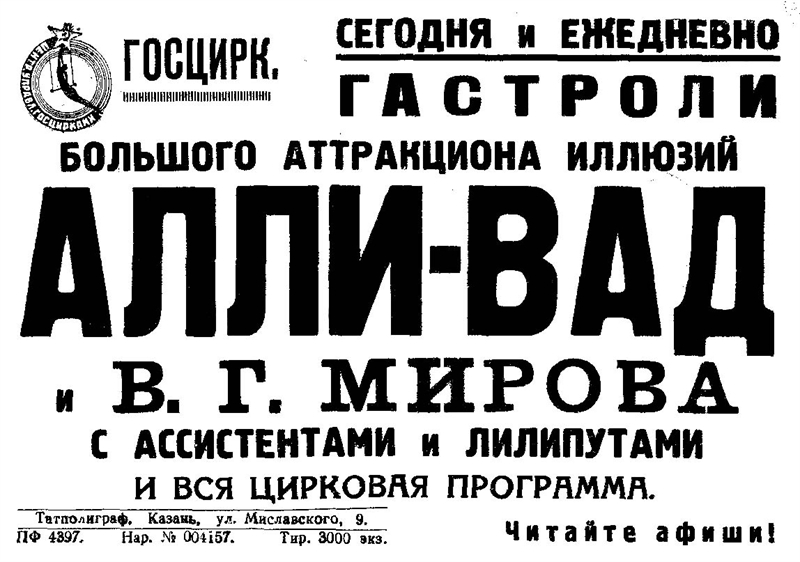

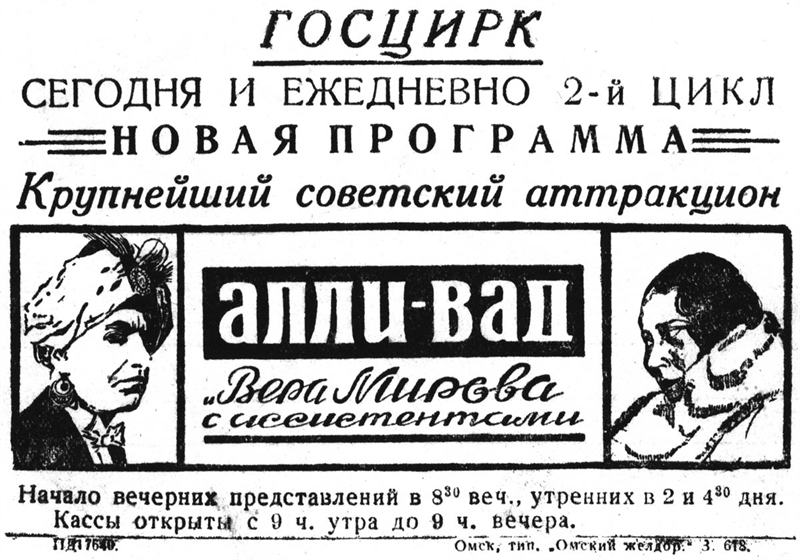

В 1931 году А.А.Вадимов поступил на службу в систему Советских цирков и стал много гастролировать. Выступал в Москве, Ленинграде, Ростове, Ижевске, Грозном, Баку, Тбилиси, Минске, Брянске, Магнитогорске и других городах. Работая в цирках, А.А. Вадимов изобретал, конструировал и изготавливал новые иллюзионные трюки, например «Тамбурин», «Саркофаг», «Портрет», «Винная бочка».

Алли-Вад был главным конкурентом циркового иллюзиониста Э.Т.Кио, который, по свидетельствам родственников Вадимова, однажды переманил у него двух ассистенток — девушек-близнецов Зою и Веру Арабажиевых.

Постоянной ассистенткой Алли-Вада была его супруга, которая под псевдоним Вера Мирова также выступала с самостоятельными номерами «Протыкание шпагами» и «Ваза».

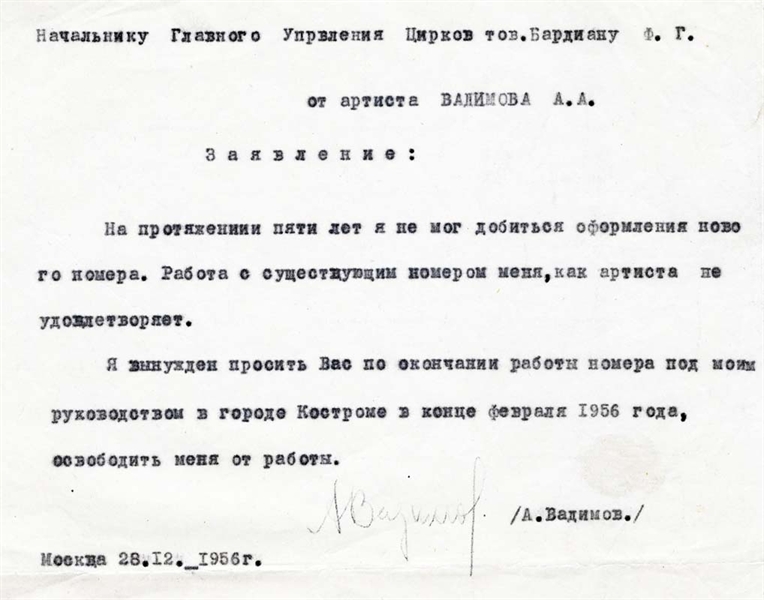

|

| Книги, написанные А.А. Вадимовым |

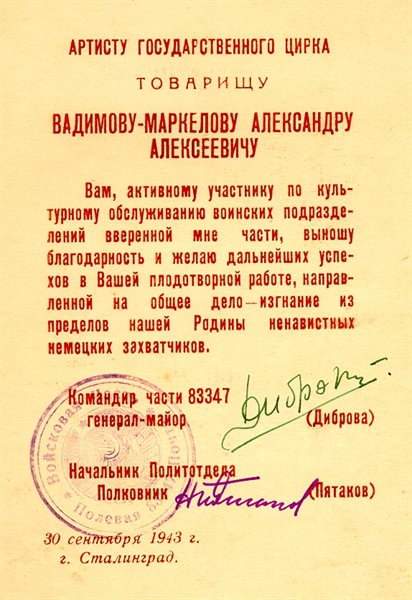

В годы Великой Отечественной войны Вадимов с труппой дал сотни концертов в воинских частях, госпиталях, на предприятиях. Он помогает создать в разрушенном врагом Сталинграде цирк и возглавляет его художественную часть. Александр Алексеевич отмечен многими благодарностями и почетными грамотами, в том числе благодарностью И.В. Сталина за сбор денег на строительство танка «Советский цирк» и Почетной грамотой Президиума Верховного совета Таджикской ССР.

А.А. Вадимов с супругой работали в цирке до выхода на пенсию в марте 1956 года. Позднее они переехали из Мерзляковского переулка (дом 18, комната 27) в отдельную квартиру на Красной Пресне по адресу: 1-я Звенигородская ул. (ныне ул. 1905 года), дом 9, кв. 1.

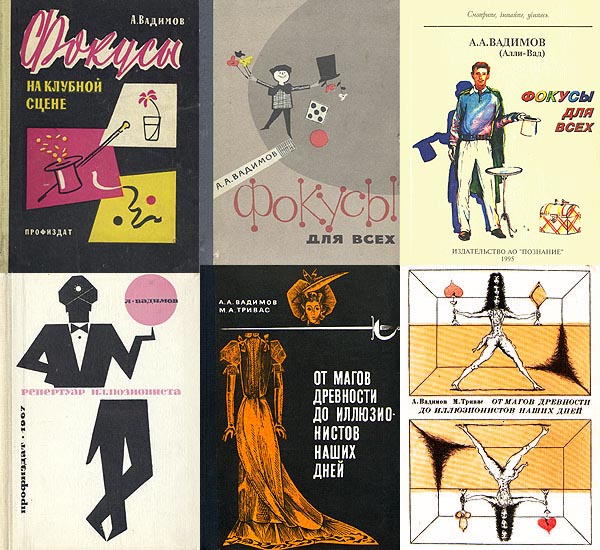

Будучи пенсионером, Вадимов написал ряд книг об иллюзионном искусстве и его истории. Некоторые его труды переведены на иностранные языки (польский, чешский).

Александр Алексеевич являлся членом Магического круга ГДР (Magischer Zierkel) и членом Международного братства магов США (International Brotherhood of Magicians).

А.А. Вадимов собрал обширную библиотеку магической литературы. Перед смертью часть библиотеки была передана в дар цирковому музею в Ленинграде. Остальные книги стали достоянием театральной библиотеки дома актера в Москве (ныне Центральная научная библиотека Союза театральных деятелей Российской Федерации — ЦНБ СТД РФ).

По информации, полученной от приемного сына Вадимова и Рябовой — Петра Николаевича Антошина (р. 1928), А.А. Вадимов никогда не был членом компартии. На него приходили доносы в НКВД. Чтобы избежать обвинений в аполитичности, в 50-е годы Вадимов посещел курсы в Института Марксизма-Ленинизма в Москве.

Александр Алексеевич Вадимов-Маркеллов скончался от сердечного приступа 5 марта 1967 года в своей московской квартире. Похоронен на Ваганьковском кладбище (25 участок). Вера Мирова умерла вскоре после мужа. Похоронена там же.

Сочинения:

- Театр, а не балаган! [резкая критика работы драматического и оперного театров Воронежа] // Воронежская коммуна, 1921, № 26, 6/П, стр. 2;

- Цирк. Иллюзионное обозрение. А.А. Вадимов: постановка Шахет Б. А., художник Судакевич А. А., текст — Липскеров Ф. А. и Герман П. Д., музыкальное оформление — Миловидов Л.И. [афиша] / Глав. управ. цирков.1950, художник М.А. Буланов;

- С чапаевцами в Уральске [воспоминания о В.И. Чапаеве и работе в уральском городском театре в 1919 году] // Советский цирк, 1957, ноябрь, № 2, стр. 19;

- 846382 × 456872 = ? // Советский цирк, 1958, № 9 (12), стр. 25–26;

- Фокус с конфетти // Художественная самодеятельность, 1958, № 11;

- Фокус с тамбурином. Что происходит «по ту сторону». Волшебные пиалы. Загадочная кабинка (анонс книги «Искусство фокуса» и описание трюков в рубрике «По ту сторону фокуса») // Юный техник, 1959, № 5, стр. 74–76;

- Сеанс с китайскими кольцами // Советский цирк, 1959, № 6, стр. 29–30;

- Прыгающие пробки. Послушный платок. «Кольцо факира» (описание трюков в рубрике «По ту сторону фокуса») // Юный техник, 1959, № 6, стр. 77–78;

- Мой «конек» заставил меня переменить профессию. Одним взмахом — десять узлов. Прыгающие ложки (о себе и описание двух трюков в рубрике «По ту сторону фокуса») // Юный техник, 1959, № 7, стр. 74–75;

- Карты на рапире (описание номера в рубрике «По ту сторону фокуса») // Юный техник, 1959, № 9, стр. 75–76;

- В мире цифр // Советский цирк, 1959, № 9 (24);

- Искусство фокуса. М.: Искусство, 1959, 212 стр.;

- Фокусы на клубной сцене. М.: Профиздат, 1959, 240 стр.;

- Лирические миниатюры Ван Тен-Тау // Советский цирк, 1960, № 8 (35), стр. 15;

- Верный друг цирка [о жизни и творчестве художника Ф.С. Богородского] // Советский цирк, 1960, № 11 (38), стр. 16–19;

- От магов древности до иллюзионистов наших дней [Очерк об иллюзионном жанре и этапах его развития] // Советский цирк, 1961, № 4 (43), стр. 29–32; № 5 (44), стр. 28–31; № 6 (45), стр. 29–31; № 7 (46), стр. 29–31; № 8 (47), стр. 26–28; № 9 (48), стр. 30–32; № 10 (49), стр. 29–31; № 11 (50), стр. 29–32; № 12 (51), стр. 28–31;

- Фокусы для всех. Репертуарный сборник. М.: Профиздат, 1963, 312 стр.; 2-е изд. АО «Познание», 1995;

- Фокусы [отрывки из книги «Фокусы для всех»] // Наука и жизнь, 1963, № 3, стр. 42–43;

- Реальные достижения фокусников-любителей (лит. запись М. Тривас) // Наука и жизнь, 1963, № 10, стр. 66–67;

- Занимательные фокусы // Клуб и художественная самодеятельность, 1964, № 10, стр. 36;

- Занимательные фокусы // Клуб и художественная самодеятельность, 1964, № 16, стр. 38–39;

- Занимательные фокусы // Клуб и художественная самодеятельность, 1965, № 18, стр. 36–39;

- Через всю жизнь [тема цирка в рисунках художника Ф.С. Богородского] // Советская эстрада и цирк, 1965, № 10, стр. 19;

- Волшебники обмениваются опытом [о третьем фестивале в Карловых Варах] // Советская эстрада и цирк, 1966, № 10 (109), стр. 26–27;

- Мнимые и подлинные чудеса [о третьем фестивале в Карловых Варах] // Клуб и художественная самодеятельность, 1966, № 23, стр. 32–33;

- Вадимов А.А., Тривас М.А. От магов древности до иллюзионистов наших дней. М.: Искусство,1966, 308 стр.; 2-е изд., испр. и доп., 1979, 271 стр., 31 л. ил.;

- Вадимов А.А., Тривас М.А. Магия черная и белая [глава из книги «От магов древности...»] // Неделя, 1966, № 12, стр. 20–21;

- Репертуар иллюзиониста. М.: Профиздат, 1967, 428 стр.;

- Занимательные фокусы: Превращение зеркала в портрет. Чалма факира. Превращение трости в куст цветов // Клуб и художественная самодеятельность, 1968, № 22, стр. 38–39;

- Wadimov, Aleksander. Sztuki magiczne na scenie amatorskej. Warszawa: Wydawnictwo Związkowe, 1961, 256 стр. (перевод на польский язык книги «Фокусы на клубной сцене», переводчики: Stefan Kacieszczenki, Józef Siwka);

- Vadimov, Alexandr. Kouzla. Praha: Práce, 1962, 188 стр. (перевод на чешский язык книги «Фокусы на клубной сцене», переводчик Jiří Suchý);

- Вадимов А.А., Тривас М.А. От магов древности до иллюзионистов наших дней. Таллин: Ээсти раамат, 1971, 290 стр. (на эстонском языке).

Литература:

- Анонс гастролей в Москве иллюзиониста индуса Али Вада // Новый зритель, № 10 (217), 6.03.1928, стр. 17;

- Ф-м. О страусах [судебная тяжба между Алли-Вадом и Ангарским райкомом Осоавиахима] // Иркутск: Власть труда, № 128 (2836), 6.06.1929, стр. 3;

- Сегодня в театрах, кино, цирке. Цирк — гастроли вновь прибывших артистов [Вартанио, Вольтон, Андржиевские, Алли-Вад] // Ижевская правда, № 11 (5090), 14.01.1937, стр. 4;

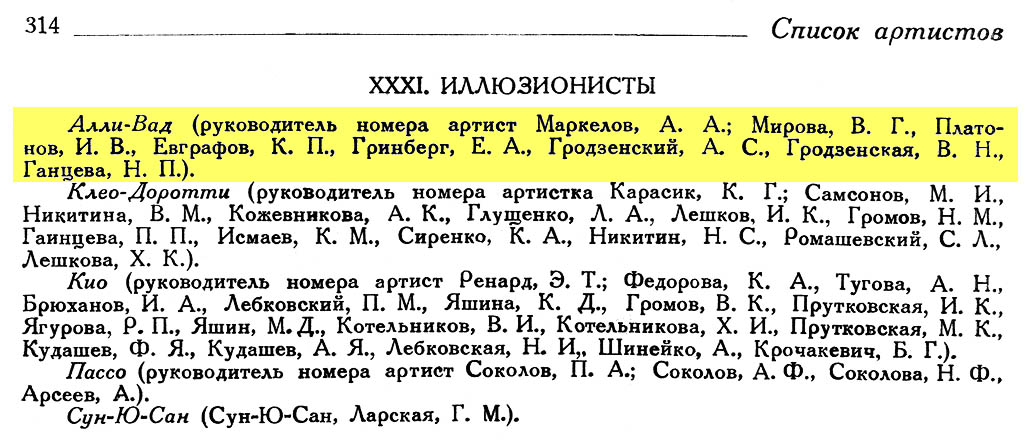

- Список цирковых номеров Управления государственными цирками / Советский цирк, 1918–1938. Л.– М.: Искусство, 1938, стр. 314;

- Кузнецов Е.М. Арена и люди советского цирка. Исторические очерки 1917–1946. Л–М: Искусство, 1947, стр. 113, 189;

- Лодгауз-Прокопенко Л.И. Саратовский цирк (Краткий очерк). Саратов: Ком. по делам искусств при Совете министров СССР. Глав. упр. гос. цирков. Саратовский государственный цирк, 1950, стр. 32;

- Цирк. Александр Вадимов [афиша] / Управление цирков. 1953, художник М.А. Буланов;

- Кио Э.Т. Фокусы и фокусники. М.: Искусство, 1958, стр. 41–42, 94;

- Кочетков Г. В старом доме на Арбате [об А.А. Вадимове и его библиотеке] // Советский цирк, 1958, № 4 (7), стр. 26–27;

- Богородский Ф.С. Воспоминания художника. М.: Советский художник, 1959, стр. 150;

- Зильбербрандт М. Секреты подлинные и мнимые // Советский цирк, 1960, № 5 (32), стр. 24;

- Назаров П.А. Невзыскательный труд [критика книг А.А. Вадимова] // Советский цирк, 1960, № 5 (32), стр. 25;

- Слово читателей (В редакцию идут письма) [реакция на критику книг А.А. Вадимова] // Советский цирк, 1960, № 9 (36), стр. 12;

- Анонс очерков А. Вадимова «От древнейших магов до иллюзионистов наших дней» // Советский цирк, 1961, № 1 (40), стр. 32;

- Книжные новинки [о выходе книги «Фокусы для всех»] // Советская культура, № 126 (1462), 18.10.1962, стр. 2;

- Диплом Алли-Ваду // Советский цирк, 1963, № 6 (69), стр. 27;

- Поздравляем! [редакция поздравляет А.А. Вадимова с 70-летием] // Советская эстрада и цирк, 1965, № 8, стр. 27;

- Вадимов А.А., Тривас М.А. От магов древности до иллюзионистов наших дней. М.: Искусство, 1966, стр. 244–247, 251–252; 1979, стр. 211–212, 216;

- Альперович Ю. О том, чего не может быть [рецензия на книгу «От магов древности...] // Московский комсомолец, № 74, 29.03.1967, стр. 3;

- Тривас М.А. Прощай, Алли-Вад! Памяти А.А. Вадимова [некролог] // Советская эстрада и цирк, 1967, № 5 (116), стр. 24;

- Гершуни Е.П. О волшебниках всех времен [рецензия на книгу «От магов древности...»] // Советская эстрада и цирк, 1967, № 8 (119), стр. 30;

- Гершуни Е.П. Рассказываю об эстраде [упоминание А.А. Вадимова как участника постановки «Как 14 дивизия в рай шла»]. Л.: Искусство, 1968, стр. 99;

- Дмитриев Ю.А. Советский цирк сегодня. М.: Искусство, 1968, стр. 21, 134;

- Гольдман Г. Примите в волшебники! [заметка об А.А. Вадимове] // Советская культура, № 79, 5.07.1969, стр. 4;

- Шнеер А.Я., Славский Р.Е. Цирк. Маленькая энциклопедия. М.: «Советская энциклопедия», 1973, стр. 32, 134, 193, 247, 288, 306; 2-е изд.: 1979, стр. 34, 146, 276;

- Дмитриев Валентин. Псевдонимы артистов цирка // Советская эстрада и цирк, 1976, № 10 (229), стр. 24;

- Карандаш (Румянцев М.Н.) На арене советского цирка [упоминание Алли-Вада как участника программ Ленинградского цирка в 1930-х годах]. М.: Искусство, 1977, 2-е издание, стр. 50;

- Смирнов П. Семейный портрет в эстрадном интерьере [про ассистентку Алли-Вада Марину Лунгину] // Советская эстрада и цирк, 1983, № 9 (312), стр. 15, фото;

- Македонская Е.И., Марцевич Ю.П (составители). Выставка книжных знаков из собрания народного артиста СССP Б.М. Тенина. Каталог выставки. М., 1985, стр. 26 [экслибрисы А.А. Вадимова];

- Тенин Б.М. Цирк в моей жизни / В сборнике «Встречи с цирковым прошлым». М.: Искусство, 1990, стр. 193–194;

- Донская М.Г. Тайны загадочного жанра. М.: Искусство, 1990, стр. 91;

- Славский Р.Е. Цирковое искусство России. Энциклопедия. М.: 2000, стр. 22–23;

- Боже В.С. Гастрольная афиша Челябинска 1941–1945 гг. В сборнике «Исторические чтения: Материалы научной конференции Центра историко-культурного наследия г. Челябинска „Неизвестная война: малоизученные страницы Великой Отечественной“». 2004. Вып. 9. Сост. Э.Б. Дружинина, И.А. Казанцев. Челябинск, 2005, стр. 236–288;

- Пономарев В.Т. Тайны знаменитых фокусников. Донецк: БАО, 2006; Ростов н/Д.: Феникс, Донецк: Кредо, 2007, стр. 186–187;

- Василевский А.Н. Иллюзионное искусство. Самиздат, 2007, стр. 20–21;

- Дмитриев Ю.А. Знаменитости российского цирка. М.: РОССПЭН, 2009, стр. 313–314;

- Преснин Г.В. Про волшебника-коллекционера // Филокартия, июнь 2009, № 3 (13), стр. 46–47;

- Федоров А.Н. Печальная история коллекции Алли-Вада // Филокартия, июнь 2009, № 2 (62), стр. 46–48, 3 стр. обл.;

- Paufler-Dresden H.M. A.A. Wadimow und seine Bucher (Metodische Reihe der Zauberkunst, Nr. 2). Leipzig: Zentralhaus für Kulturarbeit, 1963, S. 32 (на немецком языке);

- Zmeck, Jochen. Wunderwelt Magie. Berlin, 1981, S. 30–31 (на нем. языке).

В настоящее время редактору сайта предоставлена рукопись неопубликованной автобиографической книги А.А. Вадимова-Маркеллова.

Ведется поиск возможностей издания этой книги. С предложениями обращаться по адресу: fedrv@list.ru

Список участников циркового иллюзионного аттракциона Алли-Вада (Маркеллов А.А.)

Из юбилейного сборника «Советский цирк, 1918–1938», Л.–М.: Искусство, 1938, стр. 314

Воспоминания А.А. Вадимова «С чапаевцами в Уральске»

Опубликовано в журнале «Советский цирк», ноябрь 1957, № 2, стр. 19

С чапаевцами в Уральске

Перебирая документы, записки, письма, фотографии, вспоминаешь годы гражданской войны.

Старые записи 1918–1919 годов...

Из Саратова я, тогда артист драмы, еду с женой, актрисой В.Г. Мировой, на фронт, под Уральск, в войска Чапаева. Мне было поручено организовать театр в Озинках, где тогда стоял штаб дивизии.

В начале января 1919 г. наши войска взяли Уральск, куда мы переехали и вошли в труппу городского театра.

Однажды прибежал к нам сияющий и радостный ординарец Чапаева Петя Исаев и сообщил, что вечером Чапаев будет в театре. В тот вечер мы играли пьесу, Гауптмана «Ткачи». В последнем антракте в гардеробной появляются человек пять военных, обвешанных шашками, револьверами, в папахах с красными бархатными верхами. Один из них, дружески протянув руку, говорит: «Я — Чапаев».

Первое, что я заметил, — это его синие, почти зеленые глаза с каким-то необыкновенно добрым и в то же время волевым выражением, большие усы. Роста он был среднего. Фигура подтянуто-сухощавая.После спектакля Чапаев, Петя и с ними еще один товарищ пошли к нам.

В этот вечер Василий Иванович был особенно весел: он опять попал в свою семью, «сбежав», как он говорил, из академии. Не один самовар был выпит в эту ночь. Рассказам не было конца.

— Я тоже вроде артистом был, — говорил Чапаев, — только певцом, С шарманщиком по городам ходил.

И рассказал, как он странствовал по селам и городам волжским: был в Саратове, Самаре, Симбирске, Казани и Нижнем Новгороде. Ему нравились балаганы — народные зрелища. Чапаев был отличным рассказчиком, умел увлечь слушателей, сам хорошо слушал. Разошлись уже под утро, расстались друзьями. Было впечатление, будто мы давно знаем друг друга. Этот простой человек умел располагать к себе. Кто хоть раз видел Чапаева и говорил с ним, навсегда оставался покоренным им. Таково было его обаяние. Долго и много расспрашивал Василий Иванович о работе и жизни артистов, выразил сожаление, что в нашем репертуаре нет современных пьес. От его внимания ничего не ускользало.

22 февраля 1919 г. праздновалась первая годовщина Красной Армии. В театре шел спектакль «Савва» Леонида Андреева, потом состоялся торжественный митинг. Помню короткую, темпераментную речь Василия Ивановича. Выступал он, ходя по авансцене, сжимая в руках свою шапку-папаху.

В конце февраля Чапаев уехал из Уральска, а в апреле был переброшен на фронт против Колчака.

Уральск был окружен казаками. Казаки осмелели — Чапаев был далеко. Началась осада блокированного Уральска. Наш гарнизон был небольшим. После отъезда Чапаева в Уральске оставалась только 22-я дивизия. В городе начал ощущать¬ся голод. Не было табака. За восьмушку махорки можно было получить целое состояние. Город жил настороженной жизнью, было введено осадное положение. Связь с внешним миром поддерживалась только по радио да при помощи одного самолета — «допотопной этажерки» системы «Вуазен», на котором из Самары в Уральск прилетал летчик Лабренс и привозил медикаменты, почту и махорку.

В это напряженное время мы ежедневно давали спектакли для бойцов. Начинали в 4 часа дня и заканчивали к восьми. Театр пользовался большой популярностью и оказывал немалое влияние на настроение осажденного гарнизона. Казаки и устно и в письмах, которые передавали в наши окопы, не раз требовали, чтобы мы прекратили спектакли, угрожая при взятии города вырезать всех артистов.

Отлично помню дату: это было 11 июля. В городе иссякло продовольствие. Было решено, сделав вылазку, пробиться к своим. Личные бумаги были сожжены. Все собрались на площади между театром и Ревкомом. Начинается какое-то неуловимо-тревожное движение. Куда-то скачут верховые. Поползли слухи: «Казаки идут!»

Действительно, издалека доносятся звуки оркестра, но оркестр играет «Варшавянку». И вдруг, как вихрь, проносится весть: «Чапай идет!».

«Откуда взяться Чапаеву? Ведь он под Уфой, бьет Колчака», — думаю я, не веря своим глазам. Но в город уже входят чапаевцы. Вот, заломив фуражку на затылок, едет Петя Исаев. За ним Чапаев. Он верхом, бойцы и жители обступили его плотной стеной и восторженно приветствуют своего любимца.

С большим трудом протискиваемся к нему. Обнимаемся. Василий Иванович приглашает нас зайти к нему и трогается дальше, на ходу угощая окружающих его бойцов махоркой. «Эх! Целу горсть! Василий Иваныч, это на сколь человек?» — «Чудак! Тебе одному!» — «Да ну? Вот это да!»

Вечером мы разыскали домик Чапаева. Тут почти все наши старые знакомые, есть и новые лица. Расспросам нет конца. Василий Иванович рассказывает, как из-под Уфы дивизия была переброшена на выручку изнуренного Уральска и как казаки, узнав, что идет «Чапай», не приняли боя и отступили.

Радости нашей не было конца, и по этому случаю Чапаев разрешил принести спирту. Петя принес спирт в медной гильзе от снаряда.

— Угощайтесь, только чтоб при мне и открыто, а кто будет пить потихоньку, друг — не друг — пощады не будет.

Сам Василий Иванович не пил никогда и, несмотря ни на какие уговоры, не вы¬пил ни капли и сейчас. Появился баянист, начались песни. Песня льется рекой, всех захватила, всех покорила, вторят уже и за окнами. Пели про Ермака и Стеньку Разина и все, что знали, а потом перешли на пляску. Чапаев некоторое время смотрел, потом, лихо встав, расправил усы:

— Пойдем, Вера, покажем, как нужно плясать!

И началась огневая русская пляска с бесконечной сменой «коленец», которых оба знали уйму. Удивительно легко, не уставая, плясал он.

Чапаев уговорил меня перейти на работу в штаб его 25-й дивизии, а Мировой в труппу, организованную Анной Фурмановой. Труппа давала выездные спектакли на фронте. Случалось, что при возвращении артисты наталкивались на казачьи разъезды и им приходилось, взяв в руки винтовки, отстреливаться.

По суткам, по двое не слезавший с седла, Чапаев, вернувшись, звал артистов к себе, расспрашивал о делах и нуждах труппы. Большой души человек был наш Чапай. При его содействии театр получал много костюмов и мебели из покинутых богатыми казаками домов.

Ежедневно наш театр переполняли самые внимательные, самые благодарные зрители — красноармейцы. Мест не хватало. Однажды, проходя с Василием Ивановичем по площади, я обратил его внимание на здание цирка, за театром:— Хорошо бы, Василий Иванович, для красноармейцев цирк открыть. Только цирковых артистов мало, да и лошадей нет, а без лошадей какой же цирк!

Задумался Василий Иванович. Зашли мы с ним в пустое, запущенное помещение. Смахнув пыль, сели. Начался разговор. Оказалось, что Василий Иванович когда-то любил ходить в цирк. Он рассказал, как во время Нижегородской ярмарки с галерки смотрел представления цирка Никитина. Отлично запомнил фамилии некоторых артистов.

— И скажи ты мне, пожалуйста, почему почти все артисты, разве только кроме Дурова, иностранцы?

Я, как мог, объяснил. Вспомнили о Лоссе (Лосеве) — универсальном цирковом артисте, который тоже жил в Уральске.

Долго думал Василий Иванович, потом, повеселев, говорит:— Вот что, дам я тебе людей, сколько хочешь, досок, гвоздей, красок и еще чего там надо. Дам даже одного своего коня. Он многим военным штукам обучен. Временно возьми его для прохождения наук.

Открывай цирк! Да поскорее.

Выпросил я две недели срока. Вечером этого же дня привезли доски, гвозди, краски. Их принимал уже назначенный завхоз цирка. Тут же и лошадь привели, привезли овса, сена. Лосев увлекся идеей открытия цирка и утром следующего дня уже гонял лошадь по манежу, приучая ее к шамбарьеру, неизвестно откуда появившемуся. Странное, должно быть, было зрелище, когда этот неутомимый труженик, энтузиаст цирка, передвигаясь по манежу при помощи костыля, дрессировал чапаевского коня. После первой же репетиции он заявил:

— Конек способный; ложиться, вставать, повороты делать умеет... Можно, будет его быстро подготовить...

Мы договорились, что репетировать Лосев будет два раза в день. Василия Иванович дважды присутствовал на репетиции и остался доволен.

Работа закипела. В цирк пришла инженерная рота. Очистили цирк от мусора, принялись за ремонт. Я «сколачивал» программу. Программа была составлена большая, хотя довольно пестрая и не совсем цирковая. После одной генеральной репетиции «Чапаевский цирк», как мы его назвали, открылся.

Программу вел я, облачившись в клоунский костюм: кроме того, я выступал в качестве клоуна в буффонадном антре.

Во время представления я зашел в ложу Чапаева. Он сиял, довольный тем, что его лошадь стала «ученой».

После представления Василий Иванович и с ним еще несколько товарищей вышли на середину манежа, вышли и все исполнители. Благодарностям не было конца.

...Прошло почти три десятилетия.

Советскому цирку отдано двадцать шесть лет моей трудовой жизни. И среди многих волнующих воспоминаний по-прежнему живет память о дружбе советских артистов с Василием Ивановичем Чапаевым.

Отрывки из книги Э.Т. Кио «Фокусы и фокусники», 1958

Стр. 41–42

...В те же годы начинал свою работу Алли-Вад (Александр Алексеевич Вадимов) — «человек с таинственными руками», как писалось в афишах. Бывший драматический актер, прошедший обучение в «Академии белой и черной магии» Хорстера, он, как и Соколов-Пассо, также в совершенстве обладал техникой манипуляции.

Стр. 94

Только в советское время изменился характер работы мастеров престидижитации и иллюзии. Для них стало типичным стремление к осмысленности в содержании номера, к театрализации. Особенно значительных успехов в этом направлении удалось достичь в послевоенный период. Так, Александр Алексеевич Вадимов показал ряд номеров на политическую тематику. Запомнился номер «Буржуазная тюрьма». В тюрьму прячут гангстера, но это обман — бандита в тюрьме нет, вместо него под семью замками находится свобода. Сильное впечатление производила сценка с плакатом, призывающим к борьбе за мир. Полицейский рвет плакат на клочки, затем сжигает, но из пепла появляется маленький белоснежный голубь. К его лапке привязан все тот же плакат: «За мир! Против войны!»

Ю.А. Дмитриев, из предисловия к книге А.А. Вадимова «Искусство фокуса», 1959, стр. 7–8

Немалую роль в развитии советского иллюзионного искусства сыграл автор этой книги А.А. Вадимов — Алли-Вад. А.А. Вадимов родился в 1895 году в Н.-Новгороде. По окончании реального училища он поступил на сцену и сделался драматическим актером. После Октябрьской революции А.А. Вадимов работал в Саратовском драматическом театре. Когда началась гражданская война, Вадимов был командирован в Озинки, где тогда стоял штаб Чапаевской дивизии, и организовал там театр. В январе 1919 года, когда советские войска взяли Уральск, труппа театра переехала в этот город. По инициативе Чапаева Вадимов организовал цирк для обслуживания частей Красной Армии. По окончании гражданской войны он вновь возвращается в театр.

Вадимов давно мечтал попробовать себя в роли фокусника. Работа эта привлекала его возможностью решать сложные технические задачи. Он отлично научился делать реквизит для фокусников, разные ящики с потайными отделениями и пружинами. Профсоюз работников искусств решил направить Вадимова в Германию, чтобы он изучил постановку дела в германских цирках. В 1927 году Вадимов оказался в Берлине. В ту пору в Германии была фирма Конради Хорстера, специализировавшаяся на изготовлении и продаже реквизита для фокусников. Здесь можно было достать буквально все — от забавных игрушек до полного набора сложных аппаратов для выступлений на профессиональной сцене. В магазине этой фирмы Вадимов купил иллюзионную аппаратуру. Здесь же в магазине его научили обращению с ней.

По возвращении в Москву Вадимов долго не мог получить ангажемента на свое выступление. Администраторы не желали разговаривать с молодым, никому не известным артистом.

Однажды Вадимов встретил на улице советского театрального критика В. И. Блюма (Садко) и посетовал ему на свою судьбу. Блюм посоветовал: «А вы разыграйте администраторов, объявите себя знатным иностранцем, а потом саморазоблачитесь». Вадимов так и поступил. Скоро в Москве появились рекламные плакаты: «Алли-Вад — человек с таинственными руками». На первом выступлении конферансье объявил публике, что Алли-Вад приехал из Индии, где он обучался своему искусству у йогов. Когда Алли-Вад во фраке и в чалме появился на сцене, конферансье обратился к нему: «Вы ведь действительно не знаете ни одного слова по-русски?» «Совершенно справедливо», — ответил «таинственный индус», публика разразилась веселым смехом и аплодисментами.

Вскоре Вадимов достиг большой известности и поехал на гастроли по Советскому Союзу.

С 1931 года Вадимов работает в государственных цирках. Его помера занимают в программах ведущее место. В отличие от других иллюзионистов Вадимов работал не на специальном полу, а на обычном манежном ковре, что ставило перед ним ряд трудностей, так как из-за этого он не мог использовать специальных люков.

Алли-Вад соединял в своих номерах искусство иллюзиониста и манипулятора. Это давало ему возможность постоянно разнообразить свой репертуар. А.А.Вадимов достиг высокого мастерства и как иллюзионист, и как манипулятор. Драматический актер в прошлом, он обильно насыщал свои выступления остроумными шутками, разговорная часть номера удачно дополняла трюковую. Вадимов демонстрировал свои номера легко, весело и непринужденно, превращая фокусы в шутки и головоломки. В своей практической работе Вадимов всегда стремился к созданию новых трюков и новых аппаратов. Так, он изобрел аппарат, называющийся «тамбурин». Фокусник демонстрировал широкий, но тонкий шестигранник, стоящий на ножках. Зрителям было очевидно, что спрятаться в стенках этого шестигранника невозможно. Потом шестигранник с двух сторон закрывали бумагой, фокусник прорывал бумагу и вытягивал оттуда цветную ленту, затем из «тамбурина» выскакивали две девушки.

В номере «Саркофаг» ассистентка входила в ящик, напоминающий саркофаг (гробницу) древних египтян. Ящик при помощи троса подтягивали под купол цирка, причем из ящика торчала часть платья девушки. Наверху ящик открывался, и, к удивлению зрителей, он оказывался пустым. Казалось, девушка растворилась в воздухе. И вдруг... она появлялась среди зрителей.

Любопытен был трюк А.А. Вадимова «Винная бочка». Фокусник держал в руках небольшую бочку, имевшую всего один кран, и из этого крана по желанию публики текло любое вино.

Нельзя перечислить всех фокусов, которыми Алли-Вад поражал зрителей. Здесь названы только некоторые из них.

За многолетнюю плодотворную работу в области циркового искусства А.А. Вадимов был удостоен правительственной награды.

Проработав в цирках двадцать шесть лет, А. А. Вадимов стал заниматься литературным трудом, стремясь, чтобы накопленные им опыт и знания стали достоянием любителей искусства иллюзионизма и фокуса.

Отрывки из книги А.А. Вадимова и М.А. Триваса «От магов древности до иллюзионистов наших дней»

1966 , стр. 244–247; 1979, стр. 211–212

В 1931 году на цирковой манеж, покрытый обычным ковром, вышел и Алли-Вад. Ему пришлось продолжить поиски решения задач, впервые вставших перед его предшественницей. Цирковой манеж требует игры с крупными, броскими предметами, которые нужно откуда-то доставать и куда-то прятать. Но это затруднение удалось преодолеть. Вся аппаратура была на ножках или в руках ассистентов. Алли-Вад, как и многие иллюзионисты того времени, вначале выступал в чалме. Когда он в таком виде появлялся перед зрителями, ведущий предупреждал, что «индийский артист не говорит ни слова по-русски».

— Совершенно верно, — подтверждал иллюзионист на чистейшем русском языке и, смеясь, снимал чалму. — Я действительно не говорю ни слова по-русски.

И дальше, до конца представления, разговаривал со зрителями на родном языке, обратив в шутку свой экзотический псевдоним.

Алли-Вад снимал перчатки, свертывал их в комок - и они превращались в живого голубя. Он снимал с плеч накидку и встряхивал ее, чтобы зрители убедились, что в ней ничего не спрятано. После этого из накидки появлялась большая стеклянная ваза с водой, в которой плавали золотые рыбки. Иллюзионист снова встряхивал накидку — и на этот раз доставал сосуд, из которого полыхало пламя. Сосуд накрывали крышкой, чтобы погасить пламя, а когда его снова открывали, оттуда появлялся огромный букет.В одном из иллюзионов Алли-Вада на манеж выносили золоченый саркофаг и устанавливали на пьедестале. Крышка открывалась, и ассистентка в пышном белом платье входила в саркофаг. Крышка захлопывалась, но из щели оставался торчать "нечаянно" защемленный край платья ассистентки. Саркофаг поднимали под купол цирка, и тут иллюзионист с ужасом замечал торчащий край платья.

— Стойте, платье прищемили! — кричал он. Саркофаг раскрывался в воздухе — он был пуст.

— Где же вы? — изумленно спрашивал Алли-Вад.

— Я здесь, — отвечала ассистентка, выходя из зрительного зала.

В 1932 году на сцене Московского мюзик-холла режиссер В. Н. Каверин поставил пьесу Демьяна Бедного «Как 14-я дивизия в рай шла». По ходу спектакля сатана приглашает бога посмотреть «адский мюзик-холл» с участием «чудотворца Алли-Вада», где был использован этот же трюк: бог Саваоф залезал в сундук, чтобы проверить, нет ли в нем каких-нибудь хитрых приспособлений, и, конечно, исчезал. В свите архангелов начиналась паника: бога нет!..

В программе Алли-Вада были и трюки, основанные на манипуляции: фокусы с картами, шариками и платками. Он исполнял и комические игровые сценки. Иллюзионист сидел на садовой скамейке, ассистентка везла мимо него маленькую детскую колясочку и уходила, прося присмотреть за ребенком. Ребенок плакал, иллюзионист вынимал его из коляски и укладывал на скамейку. В это время из коляски снова слышался плач. Иллюзионист наклонялся и, к своему удивлению, вынимал оттуда второго младенца, потом третьего, четвертого... Всего в крошечной колясочке оказывалось полдюжины младенцев, между которыми иллюзионист беспомощно метался, пока не возвращалась мать.

1966, стр. 251–252; 1979, стр. 216

...Теме борьбы за мир посвятил иллюзионный номер Алли-Вад. Действие происходило в некой капиталистической стране. Иллюзионист выходил с плакатом, призывающим к миру и осуждающим войну. Полицейский, которого играл клоун М. Калядин, выхватывал из рук Алли-Вада плакат и рвал на клочки. Однако плакат оказывался целым. Полицейский сжигал его, но из пламени вылетал белый голубь с ленточкой в клюве и садился на плечо иллюзиониста. Артист разворачивая ленточку — она превращалась в тот же плакат.

В другом номере инсценировалась карикатура из «Правды»: «Заморский дядюшка» закладывает доллары в машинку, которая превращает их в бумажки с надписями: «ложь», «клевета», «шпионаж».

В этой серии политических миниатюр был и номер «Буржуазная тюрьма». За решетку прячут гангстера. Но на поверку оказывается, что гангстер — на свободе, а под замком — Свобода (воспроизводилась известная статуя Свободы).

Отрывок из очерка Бориса Михайловича Тенина «Цирк в моей жизни»

Сборник «Встречи с цирковым прошлым», 1990, стр. 193–194

В годы Великой Отечественной войны я был артистом Ленинградского театра комедии. В конце 1942-го нас эвакуировали в Душанбе. Там я встретил своего давнишнего друга Александра Вадимова (Алли-Вад). Мы подружились в 1933 году, когда я работал в мюзик-холле. В спектакле «Артисты варьете» по ходу действия был трюк с исчезновением одного из персонажей. Осуществлял его уже известный тогда иллюзионист Алли-Вад. Начинал он артистом театров миниатюр, а потом, изучив в Германии иллюзионное искусство, стал работать в цирке. В Душанбе, когда мы встретились, он выступал в цирке с большим аттракционом «Алли-Вад». Я частенько захаживал во двор цирка, где Саша репетировал со своей женой и ассистенткой Верой Георгиевной и группой лилипутов новые трюки или заряжал аппаратуру для вечернего представления.

Наконец я увидел вблизи один из любимых мной аппаратов, работа с которым очень эффектна. В этот довольно тесный ящик во время представления ложилась Вера Георгиевна, а Саша на большой скорости «пронзал» ящик насквозь тремя десятками шпаг. А в довершение он пропускал сквозь ящик сверху вниз пику. Потом все это вытаскивал назад, и из ящика выскакивала невредимая Вера Георгиевна. Этот трюк требует от факира и ассистентки идеальной срепетированности. Ассистентка должна молниеносно ухватывать концы шпаг и пропускать их мимо себя в щели противоположной стенки ящика.

Осмотрев ящик вблизи, я сказал Вадимову:

— Кажется, я уйду из театра к тебе в ассистенты.

— Буду только рад, — ответил он.

А через некоторое время, придя домой из театра, я нашел от него записку: «Боречка! Прошу срочно зайти ко мне в цирк для важного разговора. Саша В.»

Я тотчас пошел в цирк.

— Боречка, собери все силы и приготовься услышать нечто неожиданное для себя, — сказал Саша.

— Приготовился! — отвечаю.

— Лучше я тебе поставлю табурет, чтоб ты не упал.

— Да в чем дело?!

— Я даю представление в пользу семей фронтовиков и хочу, чтобы ты с Лидией Павловной выступил с номером пронзания шпагами.

— Да я же ее зарежу?!

— Не зарежешь. Я тебе не позволю так обращаться с любимой женой. Я покажу тебе, как делается трюк. Проведем несколько репетиций. Я дам тебе не так много шпаг, и протыкать ты будешь медленно, иначе надо год репетировать. Главное, уговори Лидию Павловну. Мне на афише нужны обе ваши фамилии. Представляешь — будет объявлено: «Только один раз! Лидия Сухаревская и Борис Тенин в иллюзионном аттракционе Алли-Вада!»

Сухаревской с ее нервами очень непросто было репетировать. Все-таки 20 шпаг!.. На представлении, когда Алли-Вад вывез ящик на манеж, Сухаревская была бледна как полотно, да и я неважно себя чувствовал. Она забралась в ящик, его закрыли и я, хоть и не так ретиво, как хотелось бы, запустил все 20 сквозь ящик. Оглоблю отменили — хватало и без нее. Номер удался, и Сухаревская выскочила из раскрывшегося ящика в мои объятия.

После войны в Москве мы с Сашей снова оказались почти соседями и навещали друг друга. Он был на пенсии, прихварывал, но вел преподавательскую работу. Вера Георгиевна угощала своим «фирменным» блюдом — кабачковой икрой, приготовленной по ее собственному рецепту, и обучала меня иллюзионному трюку со шнурком, который разрезается надвое и снова становится целым.

У Саши было много книг по искусству иллюзии и среди них книжная редкость — 9-ти томный труд Галле «Открытие тайны древних магиков», переведенный на русский язык и изданный в Москве в 1798–1804 годах. После его смерти я уговорил Веру Георгиевну подарить это издание Ленинградскому музею цирка. По моей телеграмме в Москву приехал директор музея М.3. Левин и был счастлив получить эту и ряд других книжных ценностей. Остальные книги из большой библиотеки Вадимова вошли в фонд научной библиотеки ВТО с экслибрисом, который я сделал для Саши незадолго до его смерти...

Из книги В.Т. Пономарева «Тайны знаменитых фокусников», 2006, стр. 186–187

В 1932 г. иллюзионист А. А. Вадимов (сценическое имя Алли-Вад) усовершенствовал трюк «Протыкание стальной иглой». Номер был усложнен: теперь человек, «проткнутый» иглой со вдетой в иглу лентой, сходил с ленты.

Рекламные плакаты этого интересного исполнителя выходили с такими заголовками: «Алли-Вад — человек с таинственными руками». Не только с таинственными, но и поистине золотыми. Алли-Вад изобрел много трюков, разгадал многие трюки зарубежных коллег, усовершенствовал их и сам изготовил сложную иллюзионную аппаратуру.

В 1934 г. в ленинградском цирке Алли-Вад для постановки феерии по повести Н.В. Гоголя «Ночь накануне Ивана Купала» разработал систему «подземного хозяйства». Теперь такая система как с двумя, так и с тремя люками, соединенными ходом за занавес, широко применяется во многих цирках.

Алли-Вад изобрел аппарат «тамбурин». Фокусник демонстрировал широкий, но тонкий шестигранник, стоящий на ножках. Зрителям было ясно, что спрятаться за стенками такого шестигранника невозможно. Затем шестигранник с двух сторон закрывали бумагой, фокусник прорывал бумагу и вытягивал оттуда ленту, потом из «тамбурина» выскакивали две девушки.

Из книги А.Н. Василевского «Иллюзионное искусство», 2007, стр. 20–21

Слово в иллюзионном жанре

В цирке произносимое слово технически плохо доходит до зрителя. Речь там плохо слышна. И, тем не менее, фокусник А.А. Вадимов (Алли-Вад) всегда начинал свое выступление с трюка, где без слова обойтись нельзя.

Он выходил на манеж, в шикарном индийском халате, но без чалмы. Заметив это, шпрехшталмейстер говорил ему:

— Вы забыли надеть чалму!

— Я никогда ничего не забываю! — отвечал артист, и неведомым образом у него на голове появлялась чалма. Зрители были в восторге.

Если бы Вадимов просто сделал этот трюк, можно с уверенностью предположить, что его не заметила бы добрая половина зрителей. Фраза «Вы забыли надеть чалму!» собрала внимание зрителей и сыграла ключевую роль в трюке. Зрители стали внимательно следить за тем, что предпримет фокусник, и были вознаграждены чудесным трюком.