КАРТАШКИН Анатолий Сергеевич (р. 1942)

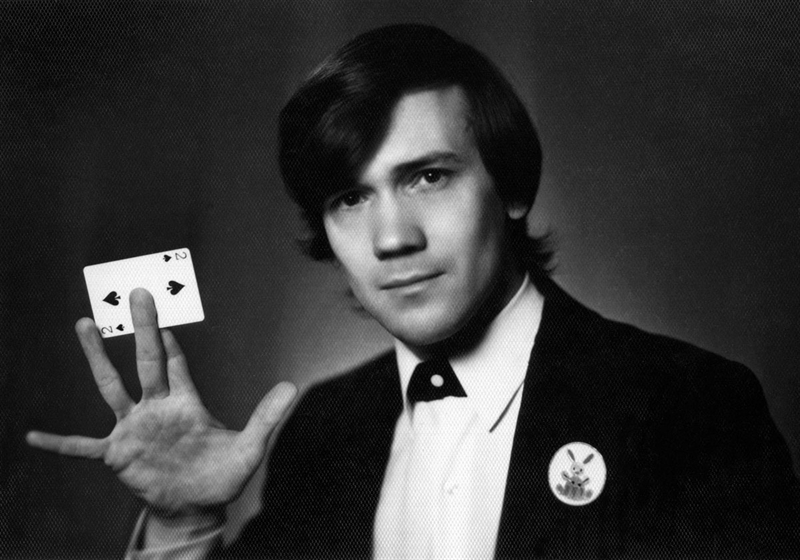

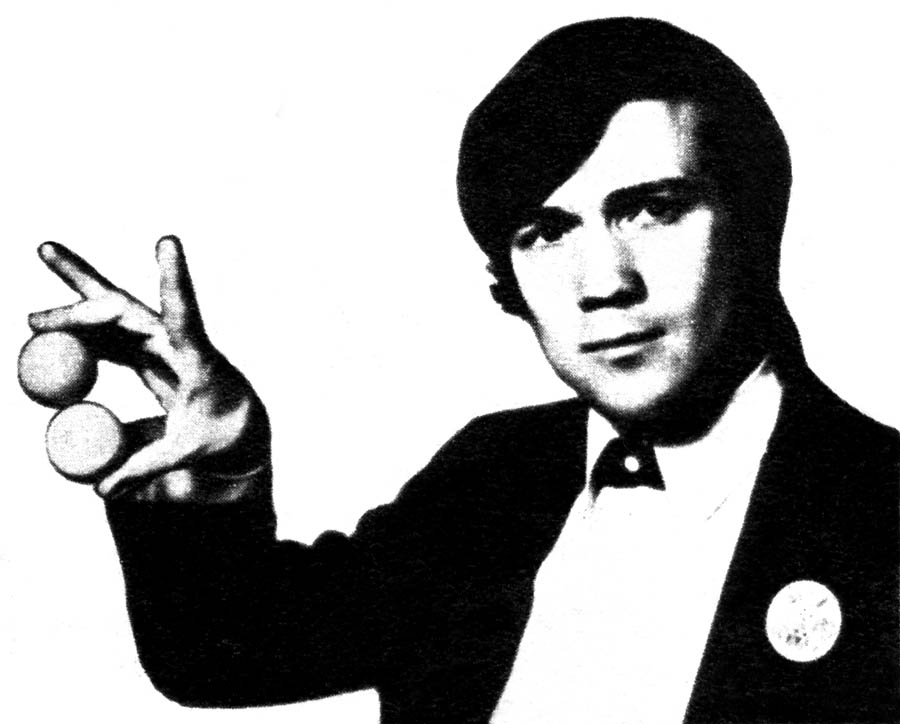

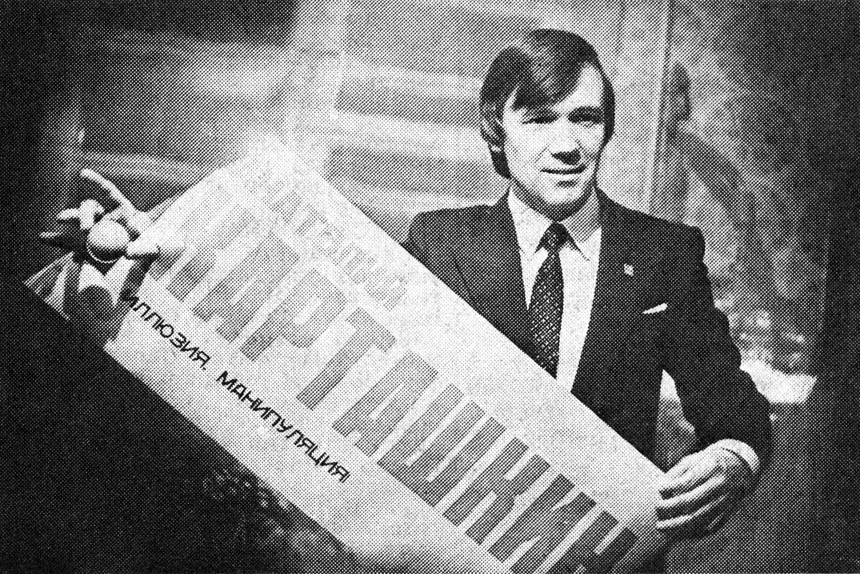

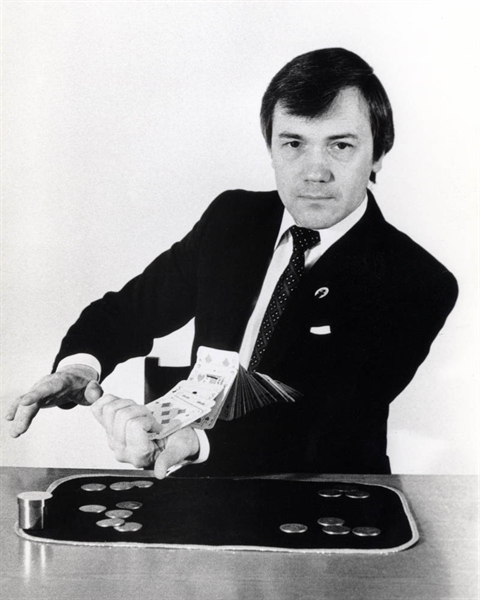

Анатолий Сергеевич Карташкнин (р. 25.11.1942, Казань) — наиболее титулованный и продуктивный фокусник-любитель России, кандидат технических наук, доцент Московского авиационного института (МАИ), один из основателей Московского клуба фокусников (членский билет № 2), был его вице-президентом в течение 18 лет вплоть до 1999 года, когда по принципиальным соображениям добровольно ушел из клуба, лауреат отечественных и зарубежных конкурсов иллюзионистов, автор ряда книг и статей по фокусам и теории иллюзионного искусства, изобретатель иллюзионной аппаратуры (имеет шесть авторских свидетельств). В настоящее время сосредоточил усилия преимущественно на карточных фокусах. В дальнейшем планирует заняться иллюзионной режиссурой.

А.С. Карташкин о себе:

Общее направление интересов: престидижитаторские иллюзионные трюки.

Узкая специализация: карточные фокусы, выполняемые с обычной колодой карт за счет ловкости рук.

Предполагаемое будущее направление творческой деятельности: иллюзионная режиссура.

Любимый литературный герой: Шерлок Холмс

Любимое изречение: «В делах нужна изящная простота, которая достигается внимательностью, а отнюдь не кропотливым трудом» (Из письма лорда Р. Честерфилда своему сыну).

Биографические данные:

- 1942 — родился 25 ноября в городе Казани;

- 1956 — увлекся фокусами;

- 1959 — стал лауреатом московского смотра художественной самодеятельности среди школьников, награду — книгу «Искусство фокуса», вручал сам автор — А.А. Вадимов-Маркеллов (Алли-Вад); в настоящее время эта книга находится в Дрездене, в коллекции немецкого фокусника Гаро Треффа;

-

1961 — лауреат студенческого фестиваля МАИ;

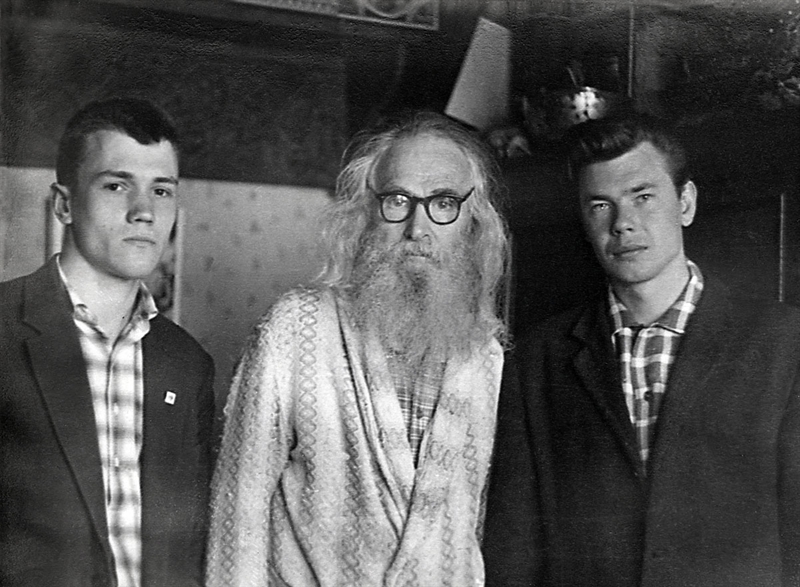

— в студенческие годы часто бывал в гостях у факира и фокусника Д.И. Лонго, который к тому времени уже давно оставил манеж (см. прилагаемое фото); - 1975–1982 — участник Народного театра эстрады и миниатюр в составе Московского Дворца культуры им. Максима Горького;

- 1976 — лауреат первого Всесоюзного фестиваля художественного самодеятельного творчества трудящихся (Москва);

- 1980 — окончил курс «Основы эстрадной режиссуры» театрального факультета Заочного Народного Университета искусств (ЗНУИ) с оценкой «отлично» и правом работать в качестве руководителя эстрадного коллектива художественной самодеятельности;

-

1981 — предложил симметричную дату «18.11.81» в качестве даты основания МКФ;

— обратился к работавшему в журнале «Вокруг света» Народному художнику России Виктору Александровичу Чижикову (автор олимпийского Мишки — символа Московской Олимпиады 1980 года) с просьбой нарисовать эмблему для МКФ (первый вариант эмблемы не подошел — фокусник имел очень толстую шею, закрученные вверх широкие усы и напоминал циркового борца, второй вариант эмблемы используется до настоящего времени);

— кандидатура А.С. Карташкина была предложена на пост вице-президента Московского клуба фокусников и одобрена инициативной группой; -

1982 — 29 мая на Первом съезде Московского клуба фокусников был избран вице-президентом Московского клуба фокусников;

— 30 мая выступил с докладом «Об использовании современных методик творчества для создания новых иллюзионных трюков» (ранее в иллюзионном жанре подобная задача не ставилась); -

1982–1985 — бессменный ведущий «Иллюзионных вечеров», ежемесячно проходивших в Каминном зале ЦДРИ; в 1985 году отказался быть ведущим в знак протеста против перевода Московского клуба фокусников из ЦДРИ во Дворец культуры имени М.Горького;

— получил шесть авторских свидетельств на иллюзионные изобретения (аппараты для демонстрации фокусов); к 1985 году разочаровался в аппаратурном иллюзионизме (по причине его ощутимой искусственности) и направил усилия на более «живое» манипуляционное иллюзионное творчество; - 1984–1997 — опубликовал в центральных журналах («Вожатый», «Молодежная эстрада», «Техника — молодежи», «Знание — сила», «Советская эстрада и цирк», «Эстрада и цирк» и др.) ряд статей по иллюзионной тематике. В этих статьях пропагандировалось иллюзионное искусство, освещалась работа Московского клуба фокусников (с указанием имен и фамилий отечественных иллюзионистов, с разъяснением несложных иллюзионных трюков, с описанием проблем, встречающихся в иллюзионном жанре, и т.д.), зарубежных иллюзионных объединений, «кругов», клубов, федераций, и т.д.;

-

1985 — как член МКФ принимал участие в работе Творческой мастерской оригинальных жанров (руководитель — Ю.В. Никулин) во время ХII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве — за эту работу был удостоен знака ЦК ВЛКСМ и Советского подготовительного комитета;

— на Втором съезде МКФ переизбран вице-президентом клуба (занял пост первого вице-президента, вторым вице-президентом был избран Олег Катаманин, позднее эмигрировавший в США); - 1986 — совместно с Народным артистом России С.А. Каштеляном подготовил программу «Иллюзия» для организации учебного процесса по этой дисциплине в рамках специальности 2109 («Цирковое искусство»); эта программа предназначена для училищ циркового и эстрадного искусства и утверждена Министерством культуры в 1987 году;

- 1987 — участвовал (в качестве председателя конкурсного жюри) в Первом Всесоюзном конкурсе иллюзионистов (Черноголовка, Московская область);

- 1988 — участвовал (в качестве председателя конкурсного жюри) во Втором Всесоюзном конкурсе иллюзионистов (Черноголовка, Московская область);

-

1989–1996 — в связи с перестроечными процессами в стране осваивал жанр микроиллюзии путем демонстраций в вечерних клубах, ночных барах и ресторанах;

— участвовал в проведениях «Иллюзионных вечеров» (после возвращения, благодаря ветеранам иллюзионного искусства В.В. Лягову и А.И. Ларионову, из ДК им. Горького обратно в ЦДРИ — в качестве ведущего, лектора-демонстратора, и т.д.); - 1990 — выпустил книгу «Искусство удивлять» (М.: Профиздат, 120 стр.);

-

1993 — выпустил книгу «Праздник с чудесами» (М.: Просвещение, 190 стр.);

— стал членом союза журналистов Москвы (является им по настоящее время);

|

|

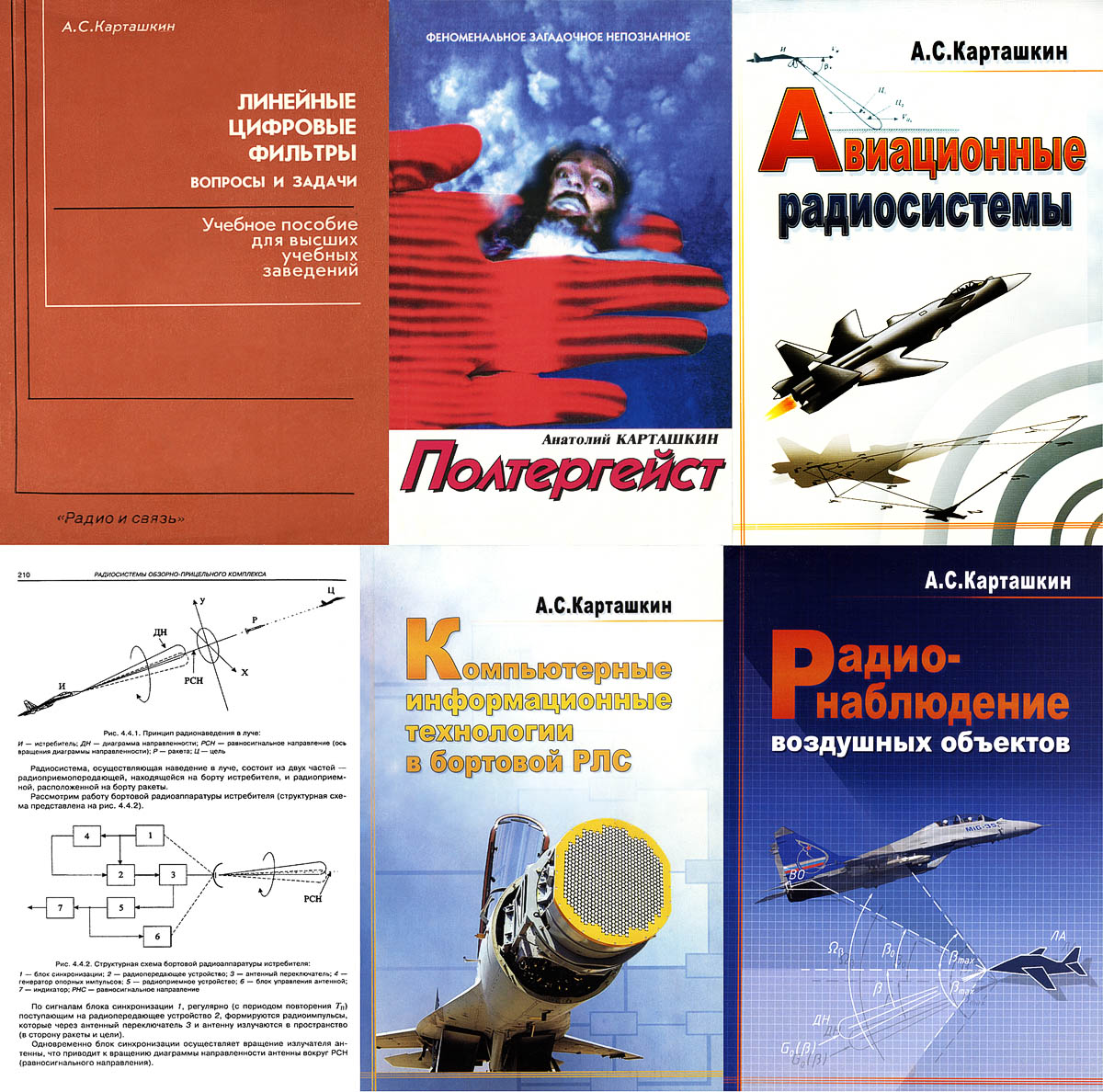

| Книги Анатолия Карташкина по фокусной и нефокусной тематике |

- 1995 — выпустил книгу «Линейные цифровые фильтры. Вопросы и задачи», учебное пособие для вузов (М.: Радио и связь, 136 стр.);

-

1997 — выпустил книгу «Фокусы. Занимательная энциклопедия» (М.: издательский дом «Искатель», 544 стр.);

— выпустил первый в России обучающий CD по карточным фокусам «Магия карточных фокусов» (Компания RDM Co. Ltd);

— был принят в члены Международного братства волшебников (International Brotherhood of Magicians), чья штаб-квартира располагается в Сент-Луисе (штат Миссури, США);

— участвовал в Конгрессе ФИСМ (Дрезден, Германия); - 1999 — написал заявление о прекращении своего членства в МКФ, мотивируя этот радикальный шаг нарушениями Устава, систематически происходившими в клубе. Впоследствии ни разу не появлялся на «Иллюзионных вечерах» МКФ;

-

2000 — участвовал в Конгрессе ФИСМ (Лиссабон, Португалия);

— выпустил книгу «Карточные фокусы» (М.: изд. «Бамбук», 320 стр.);

— выпустил книгу «Искусство фокусов» (М.: изд. «Бамбук», 316 стр.);

— выпустил книгу «Калейдоскоп фокусов» (М.: изд. «Мир искателя», 350 стр.); - 2001 — участник 2-го Международного фестиваля волшебства (Гдыня, Польша), 3-е место в категории «Манипуляция»;

-

2003 — участник Конгресса ФИСМ (Гаага, Нидерланды);

— участник 15-го Международного фестиваля-конгресса волшебства (Прага, Чехия), занял 1-е место в категории «Close-Up» — был удостоен приза «Волшебный глобус Праги», на сегодняшний день является единственным в России обладателем этого приза, также получил приз «Оскар» за 1-е место в категории «General Magic»; - 2005, июнь — опубликовал (на английском языке) в американском журнале «Linking Ring» (являющемся органом Международного братства волшебников (International Brotherhood of Magicians), некролог о Народном артисте СССP Арутюне Акопяне;

- 2006 — выпустил книгу «Авиационные радиосистемы» (М.: изд. «РадиоСофт», 300 стр.); второе издание: 2011, 304 стр.;

- 2007 — участвовал в конвенции Международного Братства иллюзионистов (IBM — International Brotherhood of Magicians) в г. Рино (шт. Невада, США);

- 2008, 22–25 мая, участник 53-го конгресса австрийских волшебников (Санкт-Пёльтен, Австрия), получил диплом за исполнение номера «Волшебная веревка Зорро»;

-

2009 — участник ХХХI Конгресса иллюзионистов (Лодзь, Польша), 3-е место в категории «Микроиллюзия» за карточный номер «Случай с фокусником»;

— участник 4-го ежегодного Московского фестиваля науки (в Интеллектуальном центре — фундаментальной библиотеке Московского государственного Университета прочитал лекцию «Творчество и иллюзионный жанр»); -

2010 — участник Шестых Волшебных дней Джокера (Будапешт, Венгрия), получил диплом за исполнение номера «Волшебная веревка Зорро»;

— в ходе первой конвенции итальянской ассоциации «Masters of Magic» (Мастера волшебства), состоявшейся в Сен-Венсан (Италия), был принят в члены этой ассоциации; штаб-квартира «Masters of Magic» расположена в Турине;

— в рамках 5-го Фестиваля науки провел лекцию-презентацию «Творчество и иллюзионный жанр» (состоялась в Интеллектуальном центре — Фундаментальной библиотеке Московского государственного университета); - 2011 — выпустил книгу (учебное пособие) «Компьютерные информационные технологии в бортовой РЛС» (М.: изд. «РадиоСофт», 216 стр.);

-

2014, 22–25 мая — дипломант ХIII Международного фестиваля иллюзии «Masters of Magic» (Сен-Венсан, Италия), диплом «За приверженность профессии и ценный вклад в развитие искусства иллюзии»;

— выпустил книгу (учебное пособие) «Радионаблюдение воздушных объектов» (М.: изд. «РадиоСофт», 496 стр.); - 2016, май — выпустил беллетризированное учебное пособие «Электролабиринты и магнитовиражи» (М.: изд. «РадиоСофт», 248 стр.).

Разногласия А.С. Карташкина с МКФ сохраняются до настоящего времени. Анатолий Сергеевич утверждает, что не смог бы стать лауреатом международных конкурсов иллюзионистов, оставаясь членом клуба, поскольку неблагодарная административная работа и полноценное иллюзионное творчество — два трудносовместимых вида деятельности.

Сочинения:

- Технология волшебства // Знание — сила, 1981, № 8, стр. 40–41;

- Чудеса в новогоднюю ночь // Вожатый, 1981, № 10, стр. 52–54;

- Чудеса, да и только // Печатный орган МАИ газета «Пропеллер», № 63 (2794), 28.12.1982, стр. 4;

- Рубрика «ФокИР» // Изобретатель и рационализатор, 1983, № 1, стр. 36–37; № 7, стр. 30–31;

- «Хорошо — или никак» // Знание — сила, 1983, № 8 (674), стр. 41–42;

- Искусство демонстрации фокуса / Сборник: Цирк на клубной сцене. Вып. 1. Подготовка оригинальных номеров в самодеятельном цирковом коллективе. (Методические рекомендации) // М.: ВНМЦ НТ И КПР, 1983, стр. 3–26;

- Как изобрести фокус // Техника — молодежи, 1984, № 5, стр. 57–59;

- Отчетливость жеста // Советская эстрада и цирк, 1984, № 6, стр. 8–9;

- Уйти, чтобы вернуться [про Жана Фурье и преобразования Фурье] // Техника — молодежи, 1984, № 10, стр. 10–15;

- Удивительная микромагия // Молодежная эстрада, 1985, № 6, стр. 17–18;

- Волшебница Катюша [об 11-летней фокуснице Кате Медведевой] // Пионерская правда, № 51 (6986), 25.06.1985, стр. 3;

- Одиннадцатилетняя фокусница [статья о Кате Медведевой] // Московские новости, № 30, 28.06.1985, стр. 13;

- Свет солнечный [фантастический рассказ] // Уральский следопыт, 1985, № 8, стр. 38–41;

- Кристаллов вычисляющих сюжеты [об ЭВМ] // Техника — молодежи, 1985, № 12, стр. 20–25;

- Разноликое волшебство // Молодежная эстрада, 1986, № 5, стр. 103–118;

- Эта стремительная параллельность... [пути развития ЭВМ] // Техника — молодежи, 1987, № 7, стр. 34–38;

- Фуга Баха в понедельник [фантастический рассказ] // Антология «Фантастика-87», М.: Молодая гвардия, 1987, стр. 257–264; переиздания: сборник «Интегральное скерцо». М.: Музыка, 1989, стр. 289–296; сборник «Проба личности», М.: Известия, 1991, стр. 421–430;

- Иллюзионисты соревнуются [итоги фестиваля иллюзионного искусства «Волшебный парад — 88» в Черноголовке] // Советская эстрада и цирк, 1989, № 1, стр. 45–46;

- Устройства для мистификаций // Техника — молодежи, 1989, № 1, стр. 62–64, 3 стр. обложки;

- Окрыляющая необходимость феномена // Техника — молодежи, 1989, № 11, стр. 22–26;

- Житие и загадочные деяния монаха Раймунда Луллия // Наука и религия, 1990, № 6, № 7;

- Искусство удивлять. М.: Профиздат, 1990, 120 стр.;

- Наблюдательный пост в просторах необъяснимого [ЭВМ в процессе познания] // Техника — молодежи, 1991, № 1, стр. 8–11;

- Полтергейст на Самотечной // Техника — молодежи, 1991, № 3, стр. 38–41;

- Репортаж о призраках, или Полтергейст в российской глубинке // Наука и религия, 1991, № 4, № 6;

- О фокусниках и фокусах / Игры и развлечения. Книга 3 / Сост. М.Л. Фирсова. М.: Молодая гвардия, 1991, стр. 154–173;

- Диалектика напряженного незнания // Техника — молодежи, 1991, № 9, стр. 17–22; № 12, стр. 40–45;

- Карташкин А., Кумахов М. Фотонов точный рикошет // Техника — молодежи, 1992, № 9, стр. 2–5;

- Стук повторялся каждую ночь // Чудеса и приключения, 1992, № 10–12;

- Маэстро земного происхождения // Чудеса и приключения, 1993, № 1, стр. 50–51;

- Магия презренных карт // Чудеса и приключения, 1993, № 2, стр. 40–45;

- Хроника объявленной сенсации [о несостоявшемся массовом вознесении] // Техника — молодежи, 1993, № 2;

- По три искуса в три захода [про чертовщину в Арзамасе] // Техника — молодежи, 1993, № 3, стр. 46–48;

- «Черный ящик» аномального [комментарий к статье «По три искуса в три захода»] // Техника — молодежи, 1993, № 3, стр. 49;

- «Он играет тяжелый рок» [про полтергейст в Балашихе] // Чудеса и приключения, 1993, № 3, стр. 24–25;

- Тридцать метров над лужей [про биолевитацию] // Техника — молодежи, 1993, № 9, стр. 39;

- Праздник с чудесами. М.: Просвещение, 1993, 190 стр.;

- Трюки из одного кармана или как фокусник «побил» шулера // Вечерняя Москва, 17.02.1994, стр. 3;

- Трюк Джона Бутса [переворот купюры] // Техника — молодежи, 1994, № 3, стр. 47;

- Трюк Сида Лоррэйна (Канада) [угадывание возраста] // Техника — молодежи, 1994, № 6, стр. 29;

- Опасный трюк Игоря Якушина [ловля пули] // Техника — молодежи, 1994, № 7, стр. 15;

- Трюк Анатолия Карташкина [вода из журнала] // Техника — молодежи, 1994, № 9, стр. 62;

- Я — Люцифер [про «ясновидца» А.А. Кононенко] // Техника — молодежи, 1994, № 10, стр. 58–59;

- «Приобрести весь мир...» [про магната Аристотеля Онассиса] // Техника — молодежи, 1994, № 11, стр. 28–29;

- Концентраторы азарта [о казино] // Техника — молодежи, 1994, № 11, стр. 32–33;

- Мгновением позже молнии [загадочные случаи, связанные с ударами молнией] // Техника — молодежи, 1995, № 2, стр. 30–31;

- Трюк Стефена Минча [исчезновение выбранной карты из колоды] // Техника — молодежи, 1995, № 2, стр. 31;

- Трюк Дмитрия Кондакова [«австралийская» раскладка шестерок и тузов] // Техника — молодежи, 1995, № 5, стр. 45;

- По субботам я командую своим расстрелом... [про трюк «Ловля пули»] // Техника — молодежи, 1995, № 12, cтр. 54–57;

- Линейные цифровые фильтры. Вопросы и задачи. Учебное пособие для вузов. М.: «Радио и связь», 1995, 136 стр.;

- Игра по навязанным правилам [про виртуальную реальность] // Техника — молодежи, 1996, № 1, стр. 28–30;

- Покоренная трюком [Наталья Перфильева, фокус «Бабочки над веером»] // Техника — молодежи, 1996, № 1, стр. 64;

- Трюк Люды Мартьяновой [восстановленная веревка] // Техника — молодежи, 1996, № 3, стр. 43;

- Трюк Вольфганга Оллера [узел на платке] // Техника — молодежи, 1996, № 4, стр. 61;

- Трюк Ирины Димитровой [веревка сквозь шею] // Техника — молодежи, 1996, № 5, стр. 53 (на странице опечатка, номер журнала указан ошибочно — № 4 вместо № 5);

- Нездешним пламенем пылая [про случаи самовозгорания] // Техника — молодежи, 1996, № 6, стр. 50–53;

- Трюк Олега Сорокина [поиск перевернутой карты] // Техника — молодежи, 1996, № 7, стр. 53;

- Технология азарта [про опасность азартных игр] // Техника — молодежи, 1996, № 8, стр. 6–7;

- Каратэ-трюк Рафаэля Бенатара [разделение восьмерки пик на две четверки пик] // Техника — молодежи, 1996, № 9, стр. 51;

- По следам плоского клопа [про телепортацию] // Техника — молодежи, 1996, № 10, стр. 56–58;

- Люди с ножами // Оружие, 1997, № 1;

- О теоретических основах практической методологии прикладного жульничества (Творческий вечер с банковским аналитиком) [про финансовые махинации] // Техника — молодежи, 1997, № 3, стр. 46–47;

- Фокусы. Занимательная энциклопедия. М.: издательский дом «Искатель», 1997, 544 стр.;

- Магия карточных фокусов [обучающий CD по карточным фокусам]. М.: Компания RDM Co. Ltd., 1997;

- Полтергейст. Тайна, пришедшая в дом. М.: Сантакс-пресс, 1997, 286 стр.;

- Пиршество бытовой электроники [репортаж с выставок бытовой техники] // Техника — молодежи, 1998, № 1, стр. 14–16;

- Карточные фокусы. М.: издательский дом «Искатель», 1998, 320 стр.;

- Играющий с огнем // Чудеса и приключения, 1998, № 1;

- Вырастить руку за 2 секунды? Это возможно // Чудеса и приключения, 1998, № 5;

- Плоскость двойного времени // Чудеса и приключения, 1999, № 9;

- Я мог бы иметь дикие деньги! [статья о фокуснике Николае Белове] // Чудеса и приключения, 1999, № 10, стр. 32–34;

- Искусство фокусов. М.: изд. «Бамбук», 1999, 316 стр.;

- Калейдоскоп фокусов. М.: изд. «Мир искателя», 2000, 350 стр.;

- Алгоритмы судьбы // Чудеса и приключения, 2000, № 4, стр. 28–30;

- Экстрим-шоу иллюзионной фантастики // Техника — молодежи, 2004, № 3, стр. 12–15;

- «Подчинить вычисления своей воле...» [про Эвариста Галуа] // Техника — молодежи, 2004, № 5, стр. 18–21;

- Танго на несовершенствах [к 130-летию Гарри Гудини] // Техника — молодежи, 2004, № 6, стр. 54–57;

- Некролог о народном артисте СССP Арутюне Акопяне (на английском языке) // Журнал «Linking Ring», 2005, №6;

- Авиационные радиосистемы. М.: изд. «РадиоСофт», 2006, 300 стр.; второе издание: 2011, 304 стр.;

- Компьютерные информационные технологии в бортовой РЛС. М.: 2011, изд. «РадиоСофт», 216 стр.;

- Цветы сквозь асфальт [статья о творчестве С.А. Каштеляна] // magicpedia.ru, 21.03.2013;

- Радионаблюдение воздушных объектов: Учебное пособие. М.: Издательское предприятие «РадиоСофт», 2014, 496 стр.;

- Электролабиринты и магнитовиражи: Беллетризированное учебное пособие с элементами фантастики. М.: ИП «РадиоСофт», 2016, 248 стр.;

- Поверх уравнений Маквелла: Беллетризированное учебное пособие с элементами фантастики. М.: ИП «РадиоСофт», 2018, 208 стр.;

- Радионаблюдение наземных объектов: Учебное пособие. М.: ИП «РадиоСофт», 2018, 256 стр.;

- Дайджест времени: Научно-художественная повесть с элементами фантастики. М.: РадиоСофт, 2018, 104 стр.;

- Полтергейст: пугающая реальность [переиздание книги «Полтергейст. Тайна, пришедшая в дом» (1997), дополненное послесловием Г.В. Федоровского]. М.: Вече, 2019, 416 стр;

- Артефакт. Ритмо-пьеса с элементами фантастики. М.: РадиоСофт, 2019, 24 стр.;

- Принцип Рамануджана. Ритмо-пьеса. М.: РадиоСофт, 2019, 28 стр.;

- Феномен Эвариста Галуа. Ритмо-пьеса. М.: РадиоСофт, 2019, 32 стр.;

- Башня. Фантастическая ритмо-пьеса. М.: РадиоСофт, 2019, 28 стр.;

- Скромная птица высокого полета [некролог на уход Н.М. Дмитриева] // magicpedia.ru, 8.08.2019;

- Скрипач. Ритмическая пьеса-фантазия. М.: РадиоСофт, 2020, 28 стр.;

- Криптограф. Фантастическая ритмо-пьеса. М.: РадиоСофт, 2020, 20 стр.;

- Режиссура в иллюзионном жанре. М.: РадиоСофт, 2020, 64 стр.

Литература:

- Когтев Ю. Маги раскрывают секреты // Газета «Социалистическая индустрия», № 274 (4065), 28.11.1982;

- Когтев Ю. В ожидании чудес [про МКФ] // Советская эстрада и цирк, 1983, № 8 (311), стр. 22–23;

- Алексеева С. Знакомые все лица [про устный выпуск журнала ИР в Минском автомобильном заводе] // Изобретатель и рационализатор, 1984, № 1, стр. 2;

- Хайкин Л. Изобретайте фокусы! // Газета «Советская Россия», 17.11.1984;

- Ефимов Л., Руднев В., Карташкин А.: «Чудеса подвластны людям» // Социалистическая индустрия, № 299 (4690), 29.12.1984, стр. 4;

- Панкова С. Загадка леденцового петушка // Московская правда, 19.05.1985, стр. 3; также в сборнике «Неужели это любовь, Господи…» М.: Айрис-пресс, 2008, стр. 335–341;

- Сафонов А. Собрались маги // Правда, 4.10.1986;

- Попова А. Иллюзия — язык без перевода // Московская правда, № 239, 31.12.2002;

- Лучшая книга знаменитых фокусников / сост. В.Т. Пономарев. М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2007, стр. 220–236;

- Переводчиков В.А. Пройти сквозь стену (записки бродячего фокусника). Кемерово, ООО «Офсет», 2008, стр. 322–325;

- Федоровский Г.В. Интервью с Анатолием Карташкиным // Сайт ufo-com.net исследователей группы «Уфоком» по изучению паранормальных явлений, 3.06.2018;

- Booth, John. The Fine Art of Hocus Pocus. Watertown, MA: The Magic Art Book Company, 1996, pp. 89–96;

- Scherer, Christian. Magicians in Action 1980–2015. Vol. 1 A–H. Switzerland, 2017, p. 35–36.

Изобретения А.С. Карташкина в области иллюзионного жанра:

- А.с. СССР № 1155282 — Устройство для демонстрации фокуса;

- А.с. СССР № 1169685 — Устройство для демонстрации фокуса;

- А.с. СССР № 1220676 — Устройство для демонстрации фокуса с кольцами;

- А.с. СССР № 1235514 — Карточная колода для демонстрации фокуса;

- А.с. СССР № 1313472 — Устройство для демонстрации фокуса;

- А.с. СССР № 1611358 — Способ демонстрации фокуса с воздушным шаром.

Статья А.С. Карташкина «Технология волшебства»

Опубликовано в журнале «Знание — сила», 1981, № 8 (650), стр. 40–41

Технология волшебства

Автор этой статьи — преподаватель. Он учит студентов в Московском авиационном институте. Быть может, именно поэтому его волнует вопрос о том, как люди воспринимают информацию. Кроме того, Анатолий Карташкин — лауреат всесоюзного фестиваля иллюзионистов. Но и древнее искусство фокуса служит ему материалом для попыток понять особенности человеческого восприятия.

«Робинзону Крузо» не пришлось становиться в очередь за славой. Он был признан сразу. «Книга гипнотизирует подлинностью...» «Убедительность огромной силы пронизывает этот роман...» «Итак, основное впечатление от прозы Дефо — правдоподобие...» В этих коротких фразах — одна из причин непреходящего успеха «Робинзона». Но простая констатация этого очевидного факта вряд ли способна удовлетворить пытливый ум. И советский литературовед Д.М. Урнов, из работ которого взяты приведенные цитаты, задается вопросом: а что же обусловило «невероятную достоверность» романа, какими литературными средствами она была достигнута?

Парадоксальность искусства общеизвестна. Вымысел в нем зачастую оборачивается захватывающей правдой, а скрупулезному описанию реально происшедшего факта нередко предъявляются упреки в недостаточной жизненности материала.

Гениальный «Робинзон» тоже не лишен парадоксов. С его страниц непрестанно доносится рокот моря, и это воспринимается как само собой разумеющееся. Между тем автор его, Даниэль Дефо, был человеком сугубо сухопутным и почти никогда не садился в лодку, поскольку совершенно не переносил морской болезни... Увидев полузатонувший корабль, герой романа «совершенно разделся и пустился вплавь», а добравшись до корабля, «набил карманы сухарями». Позвольте... Откуда же взялись карманы? Далее. Робинзон говорит, что «в турецком плену не встретил соотечественников» и здесь же упоминает какого-то «английского плотника». Он «ошибается в испанских словах»... И все равно убедительность, «пронизывающая этот роман», сомнению не подвергается.

Почему? В чем причина?

Версия Д.М. Урнова звучит подкупающе просто: «очень умелое управление читательским вниманием». «Дефо действовал быстро, просто, рискованно, однако результативно. Он отвлекал читателя разными подробностями, идущими и не идущими к делу. Автор заставляет нас, попросту говоря, развесить уши. И мы доверяемся ему во всем, что только он ни скажет... Убеждая разными бытовыми мелочами, Дефо накапливает избыток убедительности, которая по инерции выручает его...» Как видим, дело не в одной лишь великолепной литературной технике, не только в знаменитом подборе одного-единственного все выражающего слова. Понимая особенности читательского восприятия, предугадывая его характер, Дефо заранее спроектировал и расставил в романе невидимые психологические путы. И вдруг у Урнова проскальзывает неожиданное замечание. Как бы случайно, как бы походя: «...Это, как у фокусника...»

Как у фокусника? Полно, не означает ли это, что Дефо, гениальный мастер пера, автор романа бессмертного, во многих отношениях исключительного, переводится в ранг представителя иллюзионизма — искусства, почитаемого некоторыми за жанр легкомысленный, несерьезный? Если уж с кем сравнивать, так с мастерами искусств изящных, классических. С завораживающим музыкантом, например. Или с искусным художником.

Такие аналогии, безусловно, возможны. Они возвышенны, общеприняты. Но они менее точны. Потому что иллюзионизм — это единственный в своем роде, уникальный жанр, в котором невероятное демонстрируется самым нагляднейшим образом.

Однако дочитаем высказывание Урнова до конца.

«...Это, как у фокусника: делаются всякие таинственные приготовления, магические пассы, и, когда внимание публики достаточно отвлечено, платок просто перекладывается из одного кармана в другой...».

А сами фокусники? Как они-то достигают убедительности? Каким образом организуют демонстрацию чудес? Ибо парадоксальность парадоксальностью, но уж кто-кто, а иллюзионисты в искусстве управления вниманием зрителей имеют опыт многовековой. Трудно поверить в отсутствие какой-либо установившейся методики, некой технологии волшебства...

«Начинай с середины» — рекомендует древняя мудрость. Современный подход требует начать с определения. «Иллюзионизм (от франц. illusionner — вводить в заблуждение) — вид... искусства, основанный на умении актеров (иллюзионистов) создавать видимость «чудес»...» — БСЭ, 2 издание, том 17. Всего несколько строк. И все. Но какая необыкновенность, какая роскошная многоликость древнего загадочного жанра спрессована в этой лаконичной формуле!.. Сколько непостижимых трюков скрыто за этими короткими словами! Ведь именно трюк является основой любого фокуса. Вот некоторые из них, выхваченные наугад из почти бесконечной картотеки иллюзионных трюков.

1806 год. Константинополь. Иллюзионист Торрини, выступая перед турецким султаном, впервые в мире показывает трюк «Распиливание». Молодая девушка ложится в ящик, который тут же разрезается пилой. Поперек, в самой середине. Вместе с девушкой. Потом разъединенные половинки ящика сдвигаются вместе — и живая девушка улыбаясь покидает его.

1876 год. Лондон. Иллюзионист Джон Невилл Маскелайн, лежа на широкой доске, летает над головами зрителей, поднимаясь под самый купол. Зал полностью освещен. Название трюка — «Левитация».

1910 год. Нью-Йорк. Иллюзионист Гарри Гудини демонстрирует на ипподроме исчезновение пятитонного слона. Слон поднимается на прозрачную цистерну, наполненную 25 тысячами галлонов воды, а потом пропадает.

1957 год. Москва. Советский иллюзионист Э.Т. Кио подбрасывает вверх канат, и тот, балансируя в вертикальном положении, замирает в воздухе. По канату взбирается гимнаст и на самом его верху выполняет несколько упражнений. Затем по взмаху руки Кио канат падает, скручиваясь в воздухе...

1961 год. Брюссель. Иллюзиониста Джо Кертиса, запертого на замок в железном сундуке, бросают в реку Маас. Через 9 секунд он сам освобождается из сундука.

И так далее. Трюки фантастические — но они гипнотизировали подлинностью. Невозможные, немыслимые — но основным впечатлением от них было правдоподобие. И все-таки... они оставались лишь трюками, не более. Это, в частности, означает, что успех их во многом был достигнут благодаря умелому управлению вниманием зрителей.

Объективности ради следует заметить, что не все иллюзионные трюки заканчивались аплодисментами. К сожалению... Совсем недавно, на вы-ставке-аукционе, проходившей в Женеве, некий посетитель заинтересовался алмазом, выставленным для продажи... Ход дальнейших событий освещен в миланском журнале «Эуропео»: «...Осмотр, как и положено, происходил не только в присутствии экспертов и стражи, но и под внимательным взором директора фирмы. Обследовав драгоценность, посетитель положил ее назад, на бархатную подушку. Но 30 секунд спустя стало заметно, что камень потускнел. Левой рукой незнакомца на место алмаза была положена точная копия из стекла. Была поднята тревога. Остававшихся в помещении обыскали. Но алмаз так и пропал. Впоследствии его, вероятно, распилили на части, которые уже невозможно опознать...» Печальную известность приобрели также рекламные выступления отдельных «феноменов» психокинетического толка. Один из них, Ури Геллер, «силой взгляда» скручивал, например, канцелярскую скрепку-гигант, предварительно опущенную зрителями внутрь пустой бутылки. Другой, Жан-Пьер Жирар, при помощи «параметода» изгибал металлические пластины... Когда слава о таких чудесах раскатилась по Европе и Америке, в дело вмешался профессиональный фокусник Джеймс Ранди. И сразу выяснилось, что «суперспособности» этих «психокинетиков» строились на использовании обычных фокусных приемов. Жирар, в частности, заготавливал изогнутые пластины заранее, а во время «опыта» ловко (удивительно ловко!) подменял ими пластины, полученные от экспериментаторов. Что же касается Ури Геллера, то тот ухитрялся обновлять свой реквизит полностью и мгновенно, заменяя и бутылку и скрепку...

Но вернемся к нашей теме. Не преувеличивается ли в иллюзионах роль управления вниманием? Может быть, все дело в хитроумных секретах фокусных аппаратов? Таких умопомрачительных секретах, что простой смертный...

Вот трюк.

Фокусник берет отрезок обычной бельевой веревки и, держа его за концы, растягивает горизонтально. На самую середину отрезка опускается шарик от пинг-понга. И — о, чудо! — шарик не падает. Фокусник слегка наклоняет веревку. Шарик скатывается к его руке — прямо по веревке. Наклоняет в другую сторону, и шарик, вновь двигаясь по верхней границе веревки, достигает другой его руки. Фокусник подбрасывает шарик в воздух и отдает зрителям. Шарик оказывается самым обыкновенным.

Секрет этого красивого трюка несложен. Надо «...взять нитку, которая должна быть немного короче, чем отрезок веревки, и прикрепить концы ее к концам веревки. Когда исполнитель натягивает веревку, одновременно натягивается и нитка. Между веревкой и ниткой надо просунуть большие пальцы обеих рук. В промежутке, который возник между двумя направляющими, может держаться и скользить шарик».

Секрет, действительно, прост. До примитивности. До недоумения. Ожидалось нечто такое... И сия несолидность способна создать магию? Не мистификация ли это? Автору приведенной цитаты упрек в некомпетентности не угрожает. Секрет обнародован знаменитым советским волшебником. Народным артистом Армянской ССР Арутюном Акопяном в его книге «Все о фокусах». Однако в такой пикантной теме, как разоблачение чернокнижия, пусть даже увеселительного, вопросам несть числа. Что если Акопян намеренно ограничился раскрытием трюка доступного, фокуса, так сказать, нулевой категории сложности?..

Другой пример. Трюк «Распиливание». Из обоймы иллюзионистов международного класса. После Торрини этот иллюзион около ста лет пребывал в неизвестности. Сценические маги слышали о его существовании, но расценивали эти сведения как легенду, поскольку не могли повторить его. Лишь в 1920 году он был воспроизведен П.Т. Селбитом, а двумя-тремя месяцами позднее — «Всемирным магом» Хорасом Гольдиным. Умелый организатор, один из наиболее высокооплачиваемых иллюзионистов своего времени, Гольдин дал ему вторую жизнь, выведя на мировую орбиту и сделав «трюком престижа», обязательным для иллюзионистов, претендующих на место в «галерее великих».

«Распиливание» поражает воображение зрителей до сих пор. Тем не менее секрет даже такого «гран-трюка» чрезвычайно прост. Зрителям только кажется, что девушка лежит внутри ящика вытянувшись, поскольку с одного торца ящика им видна ее голова, а с другого — ноги. На самом деле ассистенток две. Та, которая находится в ящике, действительно выставляет наружу голову, но вот ноги, появившиеся с другого конца, принадлежат ее партнерше, скрытой в кушетке — в подставке, на которой размещается распиливаемый ящик. Поэтому между ассистентками оказывается пустое пространство. Можно пилить. Все очень просто и материально.

Но трюки не стоят на месте, они развиваются. Иллюзионист Кальма, например, стал распиливать ассистентку уже не на две части, а на три; изобретательный Гарри Янсен — даже на четыре. Но всех, безусловно, превзошел англичанин Роберт Харбин. На глазах публики он перепиливал любую девушку-добровольца из зрительного зала. Трюки модернизировались, а суть секрета оставалась прежней — пила на своем пути неизменно встречала пустоту...

И, наконец, небольшое задание на дом: вопрос о соотношении значимостей секрета и умения управлять вниманием предлагается решить чисто эмпирическим путем самому читателю. Секрет трюка «Катание шарика по веревке» известен. Попробуйте показать его в компании друзей. Самый трудный момент — всего-навсего подсовывание пальцев под нитку. Но это — согласно логике показа чуда — надо сделать на виду у всех. И одновременно незаметно для всех. Непринужденно, легко, с великолепной небрежностью умельца, посвященного в тайны чародейства... Эффект оцените сами.

Теперь от эмпирических рассуждений пора перейти к некоторым обобщениям. Любой искусствовед знает, что «результатом воздействия произведения искусства является художественное переживание воспринимающего его субъекта». В произведении искусства материализуется не только творческий процесс художника. Нет, в нем еще и программируется потенциальное поведение воспринимающего, изменение его сознания, возникающее в процессе восприятия... Вот каковы глубинные истоки «управления вниманием» в иллюзионизме. И в «Робинзоне» — тоже. И во всем искусстве, которое не столько информирует, сколько заражает. Ведь фокус — это не просто трюк. Это — Фокус. Сценическое чудо. Единство двух одновременно происходящих процессов — видимого зрителям и скрытого от их глаза. А именно — демонстрация внешнего эффекта и реализации секрета. Взаимодействием этих компонентов порождается неизбежное противоречие, лежащее в основе любого фокуса. В самом деле, внешний эффект должен быть ясно различим даже из последнего ряда зрительного зала — он требует максимальной его наблюдаемости. А секрет, наоборот, не должен быть замечен зрителями, сидящими даже в первом ряду, — процесс с минимальной визуальностью. И фокуснику приходится балансировать, подобно канатоходцу, объединяя эти процессы в одно сценическое действие, призванное поразить воображение зрителей. Поэтому неумение управлять вниманием оборачивается для фокусника неудачей, а на вторую попытку маг не имеет права.

Конкретика управления вниманием зависит, разумеется, и от характера реквизита, и от контекста фокуса, и от создаваемого образа. Хорас Гольдин, например, выходил на сцену в сопровождении маленького верного спаниеля, постоянно вертевшегося у него под ногами, и демонстрировал иллюзионы и манипуляции в сокрушительном темпе, заслужив прозвище «Человек-вихрь». За сорок минут он успевал показать сорок разнообразнейших трюков — целый водопад, и зрители, захваченные этим потоком чудес, послушно направляли свое внимание туда, куда требовалось ему, Гольдину... А вот советский мастер Арутюн Акопян прочно овладевает вниманием зрителей, демонстрируя трюки нарочито замедленно, накапливая ожидание магии в значительных паузах... Немецкий артист Малини много говорит на сцене, смешит публику, рассказывает анекдоты — таков стиль его работы. Ему не очень повезло с руками — маленькие ладони не могут закрыть даже колоду карт. И все-таки манипулятором он признан первоклассным, ибо его умение управлять вниманием чрезвычайно высоко. «Мой реквизит — это я», — сказал однажды Малини, и он, конечно, прав.

И тем не менее, несмотря на разнообразие конкретных форм и методов, можно говорить о некой схеме показа фокуса, о его временной структуре, неизменной от столетия к столетию и служащей базой для управления зрительским вниманием. Схема эта — своего рода сечение единичного фокуса во времени — получена на основании анализа пяти тысяч фокусов. Она применима почти ко всем из них — обнаружилось всего несколько фокусов, не укладывающихся в ее рамки. Быть может, правда, слово «схема» здесь звучит несколько выспренно: речь по сути идет о том, что в каждом из двух процессов — демонстрации эффекта и реализации секрета — найдены опорные узлы, своего рода смысловые фазы. Скорее можно говорить о технологической карте волшебного представления. В качестве иллюстрации ее используем трюк «Распиливание», а начнем, как и положено, с видимого — с внешнего эффекта.

Итак, внимание. Предварительная фаза. На этом этапе не происходит ничего фантастического, ничего специфически фокусного. Обычное начало, традиционные призывные фанфары, представление зрителям основных действующих лиц трюка, будь то предметы или люди. Все должно быть знакомо, узнаваемо. Для «Распиливания» — это выход ассистентки и показ пустого ящика.

Рабочая фаза. Действо начинается. Ассистентка укладывается в ящик. Исполнительское искусство здесь проявляется по-разному. Одни предпочитают несколько старомодный ритуал — эффектированные жесты, чрезмерная патетика и прочая мелодраматическая театральность. Другие работают в ключе более сложном и более современном, затягивая внимание зрителей в ритмическую пучину, используя сравнительно скупой внешний рисунок — их показ лишен декоративной мишуры и оттого более впечатляющ.

Особая фаза — она хотя и наблюдаема зрителями, но не должна запечатлеваться в их памяти совершенно. Эта фаза — «взведение» секрета. «Взведение» — по аналогии с пружиной затвора, чтобы потом трюк мог «выстрелить». В примере с «Распиливанием» — это почти одновременное появление головы первой ассистентки с одного торца ящика и ног второй ассистентки — с другого торца. Фокусник должен буквально «проскочить» эту фазу за счет накопленного ранее «избытка убедительности», ибо в этом — залог его победы. Часто здесь вовсе не требуется сногсшибательный «гольдиновский» темп — преодоление опасной фазы может происходить за счет умения чисто актерского, путем представления происходящего как самого собой разумеющегося. Хорошим признаком для исполнителя служит отсутствие реакции зрительного зала на эту фазу.

Кульминационная фаза. Производство фокуса как такового. С жутким шумом вгрызаясь в дерево, пила разрезает ящик пополам. Напомним, что речь идет о внешнем эффекте, поэтому кульминация, разумеется, для зрителей, но не для фокусника.

Далее — совсем коротенькая по времени, но крайне необходимая фаза. Фаза разрядки секрета, его срабатывания. Распиленные половинки ящика сдвинуты вместе, и вторая ассистентка убирает ноги внутрь. В этой фазе безопасность для «чародея» почти гарантирована. Действительно, зрители настолько бывают ошеломлены предыдущей фазой, ее энергичным воздействием, что за результат этой, «разряжающей», фазы фокусник может не опасаться. Правда, лучше сделать ее побыстрее. На всякий случай.

Заключительная фаза. Восклицательный знак трюка. Демонстрация результата. Видимость опровержения привычной истины. Невредимая ассистентка улыбаясь покидает ящик и раскланивается. Фокус окончен, комплимент зрителям, бравурный финал...

Таковы фазы внешнего эффекта. Второй процесс — незримый, таинственный, который фактически и рождает демонстрируемое колдовство. Процесс реализации секрета.

Подготовительная фаза. Она имеет перед собой задачу чисто техническую — «зарядку» секрета перед демонстрацией. В «Распиливании» — вторая ассистентка, находясь за кулисами, скрывается внутри кушетки. Случается, что эта фаза отсутствует — это когда фокус выполняется с обычными предметами, секретами не снабженными. Никакого управления вниманием.

Фаза представления действующих лиц трюка. Возможны два варианта. Первый — фокус производится с предметами обычными. Тогда фаза эта целиком совпадает с предварительной фазой внешнего эффекта. Второй — предметы оснащены секретами. В этом случае фаза представления исполнителей приобретает «антидемонстрационный» характер. Это означает, что предмет, «заряженный» секретом, должен быть показан аудитории с такой милой естественностью, чтобы у зрителей и мысли не возникло о подвохе. Реализуется принцип неполноты показа. В частности, кушетка со второй ассистенткой внутри вывозится на сцену без всякой парадности, по-деловому, как бы между прочим. А фокусник в это время шикарным жестом представляет зрителям очаровательную первую ассистентку...

Фаза взведения секрета. Она — общая для обоих процессов, и характеристика ее была дана ранее. Существуют, правда, фокусы, секреты которых были «взведены» еще за кулисами, на подготовительной фазе,— для них данная фаза, конечно, опускается,— но остальные трюки требуют «дозарядки» на глазах зрителей. Как, например, в «Распиливании»: ассистентка внутри ящика сгруппировывается, подтягивая колени к подбородку, а ее партнерша выдвигает ноги из торца ящика. К фокусу все готово. Наступает «момент икс»...

Он может оказаться роковым. Мне вспоминается французский кинофильм «В сетях мафии», не так давно прошедший по экранам. Герой фильма, вспыльчивый молодой человек, решает отомстить респектабельным обидчикам, сплутовав с ними в карточной игре. Поначалу у него все идет, гладко — партнеры оказались людьми, в карточных махинациях неискушенными. Однако, заподозрив вскоре неладное, они делают ответный ход — негласно нанимают профессионального игрока в покер. Начинается игра. Герой умело подтасовывает колоду (фаза взведения секрета), собирается сдать карты (выполнить фокус, то есть разрядить секрет), но не успевает. Опытный профессионал, знающий о существовании «момента икс», хватает его за руку, и тут же следует разоблачение. Дело не в одной только незадачливости героя фильма. Просто в «момент икс» уязвимы все фокусники. Без исключения. В женевском инциденте с алмазом контролирующие люди, к сожалению, пропустили этот момент.

Каким же образом фокусникам все-таки удается преодолеть барьер «момента икс»? Во-первых, за счет накопленного «избытка убедительности». Во-вторых, путем использования отвлекающих моментов. Каким именно? Их масса — для каждого фокуса свой. Вот два из них. Отвлекающий момент — «создание психологической инерции». Маг выполняет, скажем, пять последовательных действий, очень похожих друг на друга. Настоящих, не фокусных. Тогда и шестое его действие, произведенное в том же ключе, подозрений тоже не вызовет, а именно во время него фокусник и проскакивает «момент икс». Другой отвлекающий момент — «одновременность действий». Человек не способен уследить одинаково внимательно за двумя действиями, производимыми одновременно. Фокусникам это известно, и если «взвести» секрет необходимо левой рукой, то все внимание зрителей они сосредоточивают на правой. Гарантия незаметности здесь очень высока, особенно при молниеносности исполнения.

Фаза работы секрета. Кульминация фокуса. Ящик разрезается пополам. Стадия скорее декоративная, нежели функциональная. Но вот характер работы секрета на этом этапе может быть двояким. Секрет либо остается неизменным на всем протяжении фазы (как в случае «Распиливания»), либо полностью «разряжается» к ее окончанию. Так, например, если бы персонажу фильма «В сетях мафии» повезло, то после раздачи карт (фаза работы секрета) восстановить предварительную раскладку карт и уличить его в жульничестве оказалось бы задачей непосильной — к тому времени секрет был бы «разряжен» до нуля.

Завершающая фаза. Если секрет уже «сошел на нет», данная фаза, естественно, самоисключается. Но если за время предыдущей фазы секрет оставался неизменным, его надо убрать, как говорится, с глаз долой. С глаз зрителей. В «Распиливании» так и поступают — пока первая ассистентка раскланивается на авансцене, кушетку быстро увозят за кулисы.

Таковы фазы реализации секрета.

...Секреты фокусов разоблачались неоднократно. Но фокусы живы и интересны зрителям даже в наш рационализированный и кибернетизированный век. Потому что дело не в секретах. Конечно, в ответ на разоблачение фокусники непрерывно модернизируют секреты, создавая все более и более хитроумные, и благодаря этому фокусы, известные издавна, звучат ныне как совершенно новые. Но все-таки источник привлекательности фокусов — более высокого порядка. Иллюзионист, демонстрируя модель новых, иных отношений, пробуждает фантазию человека, увеличивает размерность его представлений об окружающем мире. Романтическая освобожденность от привычных законов — вот в чем состоит пафос иллюзионизма.

В свое время музе Иллюзии не нашлось места на Олимпе. А жаль. И потому, что иллюзионизм — один из древнейших жанров искусства. И потому, что «самое прекрасное и глубокое переживание, выпадающее на долю человека,— это ощущение таинственности». Имя автора этих слов известно всему миру — Альберт Эйнштейн.

Анатолий Карташкин о первых шагах в иллюзии и выступлении на первом Всесоюзном фестивале художественного самодеятельного творчества трудящихся (Москва, 1976)

Из письма Татьяне Владимировне Ивановой от 24 декабря 1983 года

По поводу моих занятий искусством фокуса — решение заниматься ими пришло ко мне неожиданно. Я тогда был учеником 8-го или 9-го класса школы. Я ждал в Ленинской библиотеке заказанную мной книгу — то ли Конан-Дойля, то ли детектив, не помню. И вдруг мне пришла в голову мысль — а не поинтересоваться ли фокусами? И я стал рыться на журнальных полках в поисках литературы. А месяца через два-три неожиданно выходит книга А. Вадимова «Искусство фокуса». С этого все и началось. Занимался я сперва самостоятельно, потом с приятелем (он сейчас отошел от фокусов, а тогда был не меньшим активистом, чем я). Первым профессионалом, с которым я познакомился, был Александр Василевский — он тогда стал дипломантом Всероссийского конкурса артистов эстрады и выступал просто превосходно.

Звание лауреата на Всесоюзном фестивале я получил за исполнение танцевально-манипуляционных номеров. Первый, под аранжировку музыки из кинофильма «Я шагаю по Москве», я исполнял с шариками (у меня в руках появлялось четыре белых шара, диаметром в 5 см). В конце шарики исчезали. Никакого реквизита на сцене не было. Мой костюм — черные брюки и черная водолазка с засученными рукавами. Выходил я из правой (со стороны зрителей) кулисы, шел чуть убыстренным шагом, затем останавливался в центре сцены, разводил в стороны руки и доставал «из воздуха» первый шарик. Прототипом этого моего номера был известный танец «Человек-автомат», исполняемый Махмудом Эсамбаевым. С другой стороны, я основывался на номере Александра Беренштейна «Вечное движение» (жонглерский номер, поставленный С. Каштеляном, основанный на вращении никелированной блестящей трости). Второй номер, под музыку Поля Мориа, я исполнял с картами. Костюм — тот же. Карты появлялись у меня из руки (в легком танце), сначала по одной, а потом веерами. Здесь прототипом была манипуляция с картами Александра Василевского.

Статья А.С. Карташкина «Отчетливость жеста»

Опубликовано в журнале «Советская эстрада и цирк», 1984, № 6, стр. 8–9

Отчетливость жеста

Труднопроизносимое слово «престидижитатор» в переводе с итальянского означает «быстродействующий пальцами».

А. Карташкин Лондонец среднего достатка и размеренной семейной жизни рассказывает, что эту необычную лавку он уже видел, но зайти туда как-то не приходило в голову до тех пор, пока сынишка Джип не взял его крепко за палец и не подвел к витрине. Пришлось войти. Продавец появился неожиданно.

— Я хотел бы купить моему малышу какую-нибудь игрушку, — сказал я, — только, пожалуйста, попроще.

Фокусы? — спросил он. — Ручные? Механические?

Что-нибудь позабавнее, — ответил я.

Гм... — произнес продавец и почесал голову, как бы размышляя. Потом он преспокойно вынул у себя из головы стеклянный шарик.

Что-нибудь в таком роде? — спросил он и протянул его мне.

Это и был престидижитатор. В данном случае — герой рассказа Герберта Уэллса «Волшебная лавка». Темноволосый, бледный человек с длинными магическими пальцами.

— Недурно! — сказал я со смехом.

— Не правда ли? — заметил продавец. Джип свободной рукой потянулся за стеклянным шариком, но в руках продавца ничего не оказалось.

— Он у вас в кармане, — сказал продавец, и действительно, шарик оказался там.

Скептик может заметить — бумага терпит все. И будет отчасти прав. Отчасти — потому что трюки сегодняшних престидижитаторов куда более многообразны, насыщены куда более хитроумной пластикой, чем у уэллсовского героя. Не случайно исполнителей подобного рода часто именуют еще и манипуляторами — словом, восходящим к латинскому «манус» (рука).

Право называться манипулятором — право особого рода. Истинный престидижитатор горд, он считает себя выше вспомогательных технических средств — двойных стенок, потайных пружин и складных зеркальных конструкций. Только он один. Вернее — он и его руки. И полное презрение к рукавам — подлинный престидижитатор никогда не прибегает к их сомнительной помощи. Никогда! Впрочем, почти никогда — так точнее.

Хороших манипуляторов немного.

Заслуженный артист РСФСP Владимир Данилин, мягко и элегантно достающий «из воздуха» игральные карты, эффектно выщелкивая их. Очаровательная киевлянка Лидия Богатырева, в фантастически-подвижных руках которой невесть откуда возникает и неизвестно куда пропадает блестящий шарик. Юрий Обрезков, инженер-кораблестроитель из Ленинграда, предъявляет зрителям обычную колоду карт, у которых неожиданно исчезает лицевая часть — каждая карта с обеих сторон вдруг приобретает крап. Лауреат Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Гаване Владимир Руднев демонстрирует ловкость рук в сложных для манипулятора условиях — при контакте со зрителем, на ладони которого один шарик вдруг превращается в четыре или пять, и которые затем тотчас же, один за другим, бесследно исчезают. Представьте себе, что на месте зрителя — вы сами, и вот перед вашими глазами разворачивается такая ошарашивающая чертовщина...

Воздадим должное перу великого англичанина и зададимся вопросом о принципах сего необычного искусства. Попытаемся подойти к пониманию природы престидижитаторского трюка.

По поводу публикаций фокусных секретов у магов до сих пор нет единого мнения. Мудрый Макс Бероль-Конора, бывший президент Интернациональной артистической ложи, предложил компромиссное решение, сказав так:

— Опубликовывать можно. Но в описании обязательно следует оставить специальные термины — сервант, профонд, пальмирование, которых простой смертный не понимает. Если же все-таки поймет, значит, он стал посвященным, то есть одним из наших.

Смею, однако, заверить, что успех мастера престидижитаторских дел совсем не определяется единственно степенью неразглашенности секрета трюка. Впечатляемость манипуляционного действа имеет двойственную природу. Воздействие на зрителя происходит путем единства фокусности и пластики.

Пластика... — какова ее роль? Я приведу лишь слова советского искусствоведа Б.А. Львова-Анохина, цитату удивительной силы.

«Когда Наталья Бессмертнова пересекла огромную сцену Большого театра легчайшими, невесомыми, до невозможности продленными в воздухе прыжками, зал замер, а потом разразился шквалом аплодисментов. Люди невольно оглядывались на своих соседей, словно спрашивая — это было на самом деле или просто почудилось?»

Речь идет, разумеется, не о балете, но не подчиняются ли манипуляционные композиции законам искусств пластических, не заимствуют ли у них принципы создания магии?

Ну, а фокусность? Ответ прост — динамика тайнодействия базируется на пластической нестандартности, на хитроумии престидижитаторского творчества. В частности, требование нетрадиционности вынуждает исполнителя оперировать с предметами, размещенными зачастую в положениях вычурных, причудливых, нетипичных.»

Вот пальмирование. То, о чем упоминал Бероль-Конора. Оно означает умение создать видимость отсутствия предмета в руке, хотя на самом деле он зажат мышцами ладони — при выпрямленных пальцах. Психологическая доказательность пустоты достигается движением кисти, а потому пластический и фокусный компоненты развиваются одновременно.

Но пальмирование — один из элементов. А весь трюк — как он свершается?

В аппаратурном иллюзионизме насчитывается, по разным источникам, от 150 до 300 тысяч трюков. В престидижитации, из-за ограниченных возможностей рук, значительно меньше — около 50 тысяч. Рассмотрение арсенала искусства ловкости рук, проведенное мной, привело к выделению шести функционально-различимых групп манипуляционных движений. Иллюстрируют каждую группу существенные фазы «турникета», классической манипуляционной пассировки.

Первая группа — движения, предваряющие трюк. Они должны создать ритм грядущего волшебства, должны задать инерцию зрительского восприятия. Для этого они должны подняться до уровня и значимости жестов — для «языка внутреннего чувства», по Гегелю. Поэтическая строка «глагол рожден отчетливостью жеста» обретает в таком контексте смысл строгой формулы.

В «турникете», канонической прописи манипулятора, уходящая от исполнителя правая кисть подводится большим пальцем под шарик, зажатый большим и средним пальцем левой руки... Все приведено в состояние готовности номер один.

Вторая группа — движения, выполняющие трюк. Изощренность престидижитаторских приемов более всего свойственна движениям именно этой группы. Здесь соединяются фокусность и пластика, причем трюковой компонент может чуть-чуть опережать пластический, может слегка отставать от него, а может и совпадать с ним. Однако разворачивающийся ритм восприятия направляется, в основном, пластической составляющей. В «турникете» это — мягкое охватывание шарика пальцами правой рукой, имитирующее его взятие. Рельефность, зримая «дикция» этого жеста, уверенная пластика пускают внимательно следящего зрителя по ложному следу, поскольку синхронно выполняется и трюковая составляющая — пальмирование шарика в левую ладонь. Недаром манипулятора называют снайпером обманного жеста.

Третья группа — маскирующие движения. Ни жонглерам, ни эквилибристам, ни другим представителям зрительной эксцентрики, как правило, нет необходимости скрывать свои трюковые движения. Наоборот — их яркость и смелость должны очаровать зал. Иное дело — зрелищное чудопроизводство. Трюковое движение престидижитатора, замеченное зрителем, моментально обесценит весь фокус. Потому у опытных чародеев хорошо развита система различных пластических подстраховок — легкие взмахи рук, как бы случайные перекрывания поля видимости зрителя и т.п. В «турникете», на трюковом движении обычно делается легкий поворот внутрь еще не разведенных кистей.

Четвертая группа — движения венчающие трюк. Когда ритм чародейства задан. Когда осталось удивить зрителя.

Согласно концепции академика П.К. Анохина об «опережающем отражении действительности», любой человек, а уж зритель особенно, начинает мысленно предсказывать возможные события. Но вспомним, что престидижитатор уже засинхронизировал зрителя пластическим ритмом — потому, когда манипуляционное чудо является миру, то интеллектуальное замыкание, вольтова дуга недоумения оказывается тем сильнее, чем значительнее создалось рассогласование между ожидаемым и увиденным. В «турникете» это движение выглядит сравнительно скромно — манипулятор демонстрирует, что в правой руке ничего нет.

Пятая группа — движения, замыкающие трюк. Они призваны низвести до нуля ритм отзвучавшего волшебства, обеспечить аккуратный выход из трюка. Незаметно опустить пальмированный шарик в карман и показать пустые руки — если вспомнить о «турникете». Но нагляднее всего сказал Герберт Уэллс (правда, по совершенно иному поводу): «Как только магический фокус проделан, надо все прочее показать правдоподобным и обыденным. Надеяться нужно не на силу логических доводов, а на иллюзию, создаваемую искусством».

Шестая группа — движения, сопровождающие трюк. Встречные и продольные, сходящиеся и расходящиеся, перекрещивающиеся и раскрывающиеся — короче, вся та пластическая избыточность, которая, не работая на трюк впрямую, создает тем не менее причудливую зрелищную каббалистику — вот что относится к этой группе движений. Они нужны, эти движения, ибо создают условную атмосферу магии.

Группы эти — лишь структура, обобщение. Что же до конкретного престидижитаторского трюка, то варианты этой великолепной пластической сюрпризности неисчислимы. Так оно и должно быть. «Искусство никогда не может иметь иного стремления, кроме собственного совершенства», — сказал когда-то Оскар Уайльд. Мне нечего добавить к его словам.

Анатолий Карташкин,

вице-президент

Московского клуба фокусников,

кандидат технических наук.

Эпизод из повести Виталия Тимофеевича Бабенко «Игоряша Золотая рыбка»

Как-то раз мы в полном составе — правда, без Булата Аникаева — сидели в комнате Толи Каштаркина1, манипулятора и поклонника синекдохи. Мы сидели в комнате, полной сюрпризов, и, пребывая в отличном настроении, наслаждались фокусами Толи. Он вытаскивал из наших карманов колоды карт, жонглировал шестнадцатью шариками, извлекал изо рта длинные гирлянды бритвенных лезвий, играл веревочками, связывая их в немыслимые узлы, из которых вырастали живые цветы и вылетали бабочки, превращавшиеся в клочья газетной бумаги, ломались пальцами металлические рубли–монеты с ружейным треском, чтобы тут же предстать перед нашими глазами целехонькими.

1 Писатель-фантаст В.Т. Бабенко использовал незатейливую анаграмму, чтобы представить А.С. Карташкина в образе фокусника Толи Каштаркина.

Очерк Светланы Панковой «Загадка леденцового петушка»

Опубликовано в газете «Московская правда», 19 мая 1985, стр. 3

Также публиковалось в сборнике: Панкова С., «Неужели это любовь, Господи…». М.: Айрис-пресс, 2008, стр. 335–341.

Загадка леденцового петушка

Каждое свое выступление фокусник заканчивал вроде бы однообразно: доставал из-за уха леденцового петушка на палочке и вручал его самому восторженному зрителю — мальчику, единственному ребенку в переполненном вагоне. Но на этот раз Толик остался без петушка...

Яркие краски весны сорок пятого казались еще ярче, высветленные светом небывалой Победы. Возвращались с фронта солдаты. А навстречу шли товарные составы до отказа наполненные детьми, женщинами, стариками. Из эвакуации. И повсюду с закономерностью и педантичностью военного времени курсировали госпитали на колесах, оставлявшие после себя черный шлейф дыма и густой запах карболки.

И трудно было представить, что в этих скорбных и печальных лазаретах кто-то смеялся, наигрывал на гитаре, шутил... А было именно так.

У задымленного окна на узких нарах лежали закутанные в бинты люди. С напряженным вниманием следили они за матросом, сидевшим возле откидного столика. Вместо ног из-под накинутой шинели выглядывали две култышки. Но на это никто не обращал внимания: сами такие же. Зато какие чудеса вытворяли его руки!

Легко и быстро они рассыпали и собирали в воздухе колоду карт. Молниеносно, на лету успевали перехватить королей, валетов, тузов, расположив их веером по старшинству. Затем руки слегка касались перевязанного плеча соседа, и из-под толстого слоя гипса появлялся желтый цветок одуванчика...

На своем привычном наблюдательном пункте — напротив, затаив дыхание, сидел мальчик. Поезд дернулся и остановился. В вагоне появились санитары с носилками. Они подошли к матросу, подняли его, переложили на носилки и унесли. А Толик так и остался без петушка.

— Вот тогда я и решил стать фокусником, — улыбается вице-президент Московского клуба фокусников, кандидат технических наук, преподаватель Московского авиационного института Анатолий Сергеевич Карташкин.

Подрастал, учился в школе, институте, но любимого увлечения не бросал. Нравилось отгадывать всевозможные шарады и головоломки, часами сидел в библиотеке над редкими изданиями с описанием различных трюков. А потом озадачивал своих первых зрителей — дворовых ребятишек и одноклассников — неожиданным превращением спички в карандаш, носового платка — в белоснежную хризантему.

— Признаться, впервые вижу вот так близко настоящего живого фокусника. Скажите, пожалуйста, только честно: у вас в пиджаке, наверное, несколько секретных карманов, а рукава многослойные и в каждом что-то спрятано?

Рассмеявшись, Анатолий Сергеевич снимает пиджак и вешает на стул. Весь реквизит — голубые пластмассовые шарики, цветные открытки, кубики, веревка да металлическая цепочка — все на столе.

Засучив рукава, берет три веревки разной длины и «заставляет» их сращиваться в одну, делиться на три одинакового размера и снова превращаться в большую, маленькую и среднюю.

— Как называется то, что вы сейчас делали? Вроде бы не обманывали, ведь я так внимательно смотрела... И все же?

— Я всего-навсего манипулировал. Задача фокуса — удивить зрителя, заставить его ахнуть от неожиданного и оригинального решения загадки. Если в прежние времена фокусники, пользуясь некомпетентностью зрителей в физических и химических законах, просто-напросто обманывали их, то теперь, в эпоху технического прогресса, квалификация фокусного дела значительно повысилась. Сейчас мы используем достижения не только физики и химии, но оптики, механики, радиоэлектроники, лазерной техники... Поэтому современный фокус являет собой своеобразный сплав технического и художественного творчества. Ну, а манипуляция — это всего лишь пластика движений. Другое дело магический фокус, то есть в котором заключена какая-то тайна...

Анатолий Сергеевич протягивает мне колоду маленьких плотных календариков и выходит из комнаты. Я загадываю один из них — с изображением голубых незабудок, тщательно перетасовываю и раскладываю на столе тыльной стороной. Вернувшись, маг, даже не взглянув на расклад, просит отсчитать девятый календарик слева: незабудки приветливо улыбаются мне! Загадываю год, число, месяц. И снова моментальный ответ — 1945, 9 мая.

В Уставе Международной ассоциации фокусников говорится: «Искусство фокуса — отнюдь не детская забава. Это искусство для взрослых, искусство утонченное и захватывающее, оттачивающее ум и дающее наслаждение. Оно возбуждает удивление — то самое удивление, с которого начинается познание».

В последние годы Карташкин создает научную теорию фокуса, где с научных позиций объясняет закономерность того или иного чуда.

— Кстати, трюки, которые мы придумываем, тщательно изучаются и регистрируются в Государственном комитете по делам изобретений и открытий. И это вполне резонно: наука помогает нам, мы — науке. Да-да. В нашем деле недостаточно только смекалки и находчивости. Под стать первооткрывателям мы зачастую сталкиваемся с риском. Зато какую радость и удовлетворение испытываешь за себя и за своих коллег, когда «операция» удалась и зрители, пораженные увиденным, находятся некоторое время буквально в шоковом состоянии!

В самом деле, разве не покажется чудом, когда, досчитав до трех, факир выдыхает облако дыма, которое превращается в... Аллу Пугачеву. Она спокойно стоит на вытянутой ладони и поет.

— Анатолий Сергеевич, вы работаете в МАИ, учите студентов, читаете лекции, принимаете экзамены, пишете докторскую. К тому же вы и муж, и папа. И как вы все успеваете?

— Так на то я и чародей, — улыбается Карташкин. — Нестандартное решение любых задач (в домашнем ли хозяйстве или на работе) вырабатывается постоянной практикой. А когда магия опирается на научный фундамент, она приобретает совсем иную познавательную окраску. То, что на первый взгляд может применяться только в магии, оказывается, вполне приемлемо в научном творчестве и наоборот.

— Значит, насколько я понимаю, для вас не существует явлений, которые нельзя было бы объяснить? Или, может, все-таки...

— Видите ли, мы разумом понимаем, что все происходит по тем или иным законам. Но в каждом из нас живет и чисто детское, непосредственное ожидание встречи с чем-то необыкновенным и прекрасным. Вот и у меня не так давно произошла встреча из серии «Очевидное — невероятное».

А случилось это так. В конце сентября выступал я на открытой эстраде в Парке культуры имени Горького. День теплый, солнечный — бабье лето расписало воздух сверкающими паутинками, разрумянило листья на кленах, разутюжило выгоревший брезент на шезлонгах. Под музыку Поля Мориа, в смокинге и цилиндре, вышел я на сцену и приступил к показу фокусов. Народу собралось довольно много, но не так, чтобы негде было яблоку упасть.

Работаю минуту, две, три и вдруг начинаю чувствовать на себе пристальный взгляд. Даже щеки, как говорится, загорелись. Между делом взглянул на публику — все нормально, в глазах интерес, следят за каждым жестом. Но взгляд по-прежнему облучает меня. И так — до конца представления. Аплодисменты были дружные. Кто-то ловко бросил сорванные с клумбы яркие бархотки с привязанным к ним почтовым конвертиком. Открыл я его, да так и замер: на деревянной палочке красовался прозрачный леденцовый петушок.

Как перепорхнул он, хрупкий, маленький, облепленный махоркой, из далекого сорок пятого года в сегодня? Вот загадка так загадка, фокус так фокус! А что, если?..

Статья Анны Поповой «Иллюзия — язык без перевода»

Опубликовано в рубрике «Портрет на фоне» газеты «Московская правда», № 239, 31.12.2002

Иллюзия — язык без перевода

Смотрю на Карташкина: нет в этом человеке ничего необычного. Неразговорчив, внимание журналистское ему совсем не льстит, даже наоборот — отрывает от работы. И даже при всем при том понимаю: разочаровал меня Анатолий. Ждала-то я ну не меньше, чем Копперфилда или на крайний случай черноусого красавца-мужчину в плаще и тюрбане. Каким еще может быть фокусник? Но Анатолий Сергеевич Карташкин не таков: простая клетчатая красная рубаха, открытое, однако же с хитрецой, русское лицо. И единственное, что хоть как-то примиряет с действительностью, — упорное нежелание моего собеседника вести беседу в заданном русле.

Анатолий Сергеевич — фокусник, но работает не в цирке, а во вполне солидном заведении. В чем тут секрет? Оказывается, радиоинженер из МАИ еще в детстве увлекся иллюзионным жанром. Толика всегда интересовали тайны, а тут прямо на его глазах человек ее создавал. Вот был у него в руке один шарик, и вдруг — бац! — уже два. А когда спросил отца, как такое может быть, тот ответил: «А... это все фокусы, фокусы!» Вот и стало интересно, как они получаются.

«Иллюзия, — говорит Анатолий Сергеевич, — это язык, не требующий переводчика. Он понятен и эскимосам, и африканцам».

Спрашиваю его, помнит ли, что за фокус он увидел впервые? Но мой собеседник в своем репертуаре, отвечает: мол, ему тогда лет семь-девять было. Как раз после войны. Фокусники тогда не очень блистали. Так что подробностей и не упомнит. Зато с готовностью рассказывает о собственном первом фокусе, пускаясь в подробные объяснения насчет стаканчиков, монетки и платка. И прибавляет: «Ну это было давно и сейчас уже неинтересно».

Не знаю, не знаю... Я-то тоже могу выполнить один фокус со стаканчиками. И накануне Нового года он мне кажется куда понятней. Вы, может быть, такой помните: с разливанием шампанского под бой курантов на Спасской башне? Свой трюк Карташкин тоже демонстрировал на исходе 31 декабря.

Как же сочетается серьезная профессия радиоинженера с несерьезным «беспереводным языком»? Судя по всему, очень просто. Вместе с приятелем Карташкин бывал на всех концертах, в которых участвовали фокусники. Например, в программе — Арутюн Акопян: молча покупали билеты, но, как только артист заканчивал свое выступление, зал тут же покидали. Кого они только не видели: и поляка Юлиуша Кончиньского, и болгарина Сенку, и немца Гарро Треффа, и финна Рейо Салминена. Только вот с Вольфом Мессингом (я, наслышанная от родителей, припомнила его в разговоре) вышла заминка. Он фокусник иного склада. Психологические опыты не для Карташкина. Куда интереснее фокусы развлекательные. В особенности — карточные.

От Анатолия Сергеевича узнаю, что, оказывается, все фокусы делятся на аппаратурные и те, где ловкость рук. Себя он относит именно ко второй категории. То есть работает с предметами без секретов. Получая не только удовольствие, но и, как он подчеркивает, оздоравливаясь.

«Развивается наблюдательность, собственно ловкость рук, а какой терапевтический эффект! Вы где-нибудь видели немощного фокусника? Правильно, нет. Потому что, показывая трюк, он обязательно двигается, развивает пластику и до преклонных лет стремится показать себя. Поддерживает хорошую физическую форму».

Вот так так! «Нет зрелища более жалкого, чем провалившийся фокусник, — продолжает Карташкин. — Воздушному гимнасту в случае чего посочувствуют, а фокусника только обзовут обманщиком. А если человек ежедневно упражняется в ловкости рук, эти навыки у него сохранятся на всю жизнь. Шарики, монетки, карты — с ними работать могут все. К тому же учишься контактировать с людьми — нельзя же показывать фокусы в полном молчании! А если еще придумывать собственные фокусы, работы непочатый край!».

Вот действительно профессия, в которой многое зависит не только от таланта, но еще и от личного обаяния. Тот же Копперфилд показывает фокус с распиливанием женщины так, что не придерешься, а между тем секрет-то старый. Фокус в том и состоит, чтобы зрители поверили в происходящее. А как захватывающе проделывал свой знаменитый трюк с платочками-кулечками Арутюн Акопян! И ведь ничего сложного, на взгляд профессионала, тут нет. Но никто так не подавал этот фокус зрителям, как Акопян. Не просто мастер, а гений фокусов.

Для Карташкина Дэвид Копперфилд — фокусник номер один. Но, оказывается, россияне своего тоже не упускают: участвуют в конкурсах Международной федерации иллюзионных обществ. Человек, победивший в этих олимпийских играх фокусников, признается лучшим в мире — до следующего конкурса. Наши побеждали несколько раз. В 91-м — Владимир Данилин из Перми, а в 97-м — Иван Нечепоренко из Москвы.

Для многих, по словам Анатолия Сергеевича, карточные фокусы как были, так и остались шулерством. Для кого-то это вообще синонимы. Карташкин уверяет: это не так. Он уважает ловкость рук, когда в фокусе, кроме нее, ничего не используется. Никакого, заметьте, мошенства.

Фокусами увлекается серьезно. И даже написал несколько книг. В одной из них — «Карточных фокусах» — раскрыл их секреты, ту самую тайну. Не особо тревожась, ополчатся на него после этого коллеги- фокусники или нет. Даже сейчас утверждает, что реакция на книгу не особо беспокоит. Кстати, в нее вошли и его собственные изобретения.

И все-таки: почему так сделал? Хотел показать, насколько этот жанр отличается от жульничества. В качестве аргумента цитирует устав Международного братства фокусников, куда и сам входит: «Искусство фокусов — отнюдь не детская забава. Это искусство для взрослых. Искусство утонченное и возвышенное, оттачивающее ум и дающее наслаждение. Оно призвано возбуждать в людях удивление. То самое удивление, с которого начинается познание».

«Карты ведь аксессуар многоплановый, — рассказывает он, — используются и в пасьянсах, и в гаданиях, и в играх. Ведь это древнее развлечение. Знаете, когда появилось?»

Говорят, первую колоду — это была колода Таро — придумал Гермес Трисмегист. 78 карт делились на два аркана: 22 карты повествовали о восхождении к Богу падшего человека, еще 56 — о человеческом круговороте бытия до грехопадения. Эти самые 56, по пути лишившись четырех «пажей», со временем и превратились в игральные карты.

Да, нечего сказать, развлечение действительно древнее. А вот сколько трюков известно фокусникам? Ни больше ни меньше — 500 тысяч. 10% — карточные. Другое дело, что знать из них фокусник может лишь две-три сотни. А использовать и того меньше. По этому поводу Карташкин рассказал карточный анекдот.

Однажды к известному фокуснику Давиду Деванту подошел начинающий коллега и с вызовом заявил, что знает целых двести фокусов! В ответ мэтр заметил: ему самому вполне хватает семи... Кто знает, может, дело было накануне Нового года, и молодой трюкач очень долго собирался с духом, прежде чем подойти к известному артисту. И, вполне возможно, маэстро преподал ему хороший урок...

Глядя на необычного-обычного Анатолия Карташкина, думаю: люди увлекающиеся — счастливцы. В свою жизнь они вносят вихрь самых разнообразных приключений и афер, вполне, впрочем, законных. А наше дело — о них рассказывать. Но все же я не отказалась бы прочесть «Карточные фокусы». Тем более что успела их в исполнении автора увидеть.

В предпраздничной суете как-то позабыла спросить о планах Карташкина на Новый год. Будет выступать? Или отметит праздник дома? Как принято у фокусников? Мне почему-то думается, что в этот день, вернее, ночь, даже фокусники отдыхают.

53-й конгресс австрийских фокусников

Санкт-Пельтен, май 2008 года

Заставка к учебному CD Анатолия Карташкина

«Магия карточных фокусов», 1997 год